La transformación de un antiguo convento en oficinas para la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, proyecto desarrollado por los equipos de arquitectura: Álvarez Sala, Matos Castillo y Rueda Pizarro, con Tabuenca & Leache y Javier Urdaci en la dirección de obra, no solo aborda la rehabilitación de un edificio en desuso, utilizando la madera - CLT y LVL- como material fundamental, sino que también va a revitalizar una zona degradada del casco antiguo. La decisión de intervenir sobre un edificio existente, en lugar de construir uno nuevo alejado del centro histórico de la ciudad, refleja una visión política y arquitectónica que apuesta por la sostenibilidad y la regeneración urbana.

Fotografía: Ana Matos

El texto que a continuación aparece en azul procede de una conversación sobre la intervención en el Convento de las Salesas, entre María José Pizarro y Óscar Rueda, por parte de los equipos autores del proyecto, con Berta Blasco y Jose María Marzo de Tectónica.

Tectónica: ¿Cómo surge la unión de los tres equipos para presentarse al concurso?

Oscar Rueda: El tema de unir recursos de cara a hacer tanto proyectos como concursos de arquitectura ha sido lo que llevamos haciendo ya desde hace bastantes años, sobre todo a raíz de la crisis de 2008, porque todos quedamos muy mermados de recursos. Entonces empezamos a realizar asociaciones puntuales. Con Beatriz Matos y Alberto Martínez Castillo llevamos colaborando diez años. Hemos hecho muchos concursos con ellos. Y para éste en concreto nos asociamos en 2017, porque estamos hablando de un proceso que ha durado más de ocho años desde que se convocó el concurso nacional. Ha sido un proceso largo, con un estudio arqueológico que duró casi un año, la pandemia, cuando estábamos en medio de la obra… En este proyecto en concreto, volvimos a reproducir ese modelo de asociarnos para compartir recursos, pero también por temas de solvencia, porque pedían solvencias muy exigentes, y de ahí el asociarnos con Enrique Álvarez Sala, que también había colaborado con nosotros en otros proyectos. Cuando hablo de "nosotros" hablo un poco en plural.

Fotografía: Ana Matos

Luego, además, surgió otra cuestión, que era las exigencias de la propiedad para dirigir la obra a nivel, no solo de solvencia técnica, sino también de presencia en obra, que requería a veces hasta dos o tres días por semana. Por eso, en la dirección de obra, tuvimos que asociarnos con un equipo local, que estuvo formado por el estudio de Tabuenca & Leache, y por Javier Urdaci, arquitecto técnico.

Plano de situación del Convento de las Salesas

T.: ¿Cómo estaba el edificio?

O.R.: El edificio estaba en buenas condiciones. Era de finales del XIX, principios del siglo XX, pero tenía mucha historia: estaba construido encima de la muralla del casco antiguo y había sido un antiguo palacio de los Armendáriz en la Edad Media. El convento de la orden de las Salesas se había abandonado a finales del siglo XX, en torno a los años 80. Por tanto, llevaba unos treinta abandonado.

Cuando se toma la decisión de agrupar todas las oficinas que estaban dispersas por toda la ciudad de Pamplona, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de Pamplona, que es arquitecto, lo que hace es una decisión política muy inteligente: en vez de construir un edificio nuevo a las afueras de Pamplona, decide rehabilitar este edificio que está en desuso, concentrando todas las oficinas en una superficie unos siete mil, casi ocho mil metros cuadrados, en donde encajaba el programa que necesitaban, pero también propone una operación más ambiciosa a nivel de regeneración urbana, porque esa zona del casco antiguo, en los años ochenta, era muy conflictiva.

Fotografía: Pedro Pegenaute

T.: ¿Cómo se plantea la intervención? En la memoria pone que es una intervención de mínimos. ¿Qué quiere decir? ¿Mínimos a nivel material, a nivel de concepto o de formalización?

O.R.: Sí, la idea era tratar de tocar lo menos posible. Evidentemente, el programa no era excesivamente compatible, porque el nuevo uso requiere espacios de grandes luces y hacer oficina ‘paisaje’, y el convento estaba muy compartimentado, pero lo que la propiedad planteaba, desde las mismas bases, era el tratar de mantener todo lo posible la fisonomía y adaptarla, siempre que se pudiera, al nuevo uso. Se mantenían las trazas del antiguo convento, así como los patios antiguos en su posición original y su fisonomía, es decir, el ritmo de los huecos. Se mantenían también todos los muros perimetrales, que eran de mampostería y no estaban en mal estado, y en la media de lo posible ponerlos a trabajar en carga con una estructura ligera. Y luego también se trataba de aprovechar al máximo todos los materiales que había y que no fuera una obra muy invasiva. Por eso hablamos de mínimos, que no es una intervención mínima, de lo que se trata es de intervenir lo mínimo posible dentro de una intervención de estas características.

Planta baja

María José Pizarro: La iglesia, por ejemplo, se dejó tal cual y se cambió de uso. Hay que tener en cuenta que las plantas del antiguo convento reflejaban una estructura muy compartimentada; estaban todas las celdas de las habitaciones de las monjas, y cambiar eso a espacio diáfano de oficina ‘paisaje’, exige que por dentro se haga una renovación importante y algunos de los muros que había que eliminar sí tenía función estructural. Había que hacer compatible el nuevo uso con la volumetría existente, que sí se mantuvo como si nada hubiera cambiado.

Planta baja estado original

Fotografía: Pedro Pegenaute

Fotografía: Pedro Pegenaute. Mobiliario y panelado de las salas se ha realizado con tablero contrachapado de chopo, rechapado de haya vaporizada con barniz bajo en COV.

Sección por el ábside de la antigua iglesia, el vestíbulo de acceso y el patio central y el contiguo a la medianera. Ver PDF

Fotografía: Pedro Pegenaute

Fotografía: Ana Matos

T.: Porque, por ejemplo, hubo que hacer sótanos.

O.R.: Se ha hecho una parte de sótano porque lo demandaba la propiedad. Se necesitaba un cuarto de instalaciones y vestuarios y, para ello, se ha vaciado una parte que no afectaba a los patios existentes y tampoco afectaba mucho a la cimentación. Es cierto que el interior se ha vaciado porque al final, algunos de los patios que íbamos a haber mantenido para que sirviesen como estructura, se tuvieron que demoler porque los muros no aguantaban. Además, tener que mantener un elemento central, en torno al que se tiene que hacer toda la edificación nueva, complejizaba muchísimo la obra. Pedimos permiso, y la Institución Príncipe Viana, que es la que controla de una forma muy rigurosa todas las intervenciones patrimoniales en Pamplona, nos dijo que, si la fisionomía final la planteábamos exactamente igual que como estaba, con unos huecos muy similares y con las mismas trazas, que no había problema en que reconstruyésemos luego los patios.

Axonometría con distintos elementos de la intervención. Ver PDF

Al final, tuvimos que demoler dos patios y sí que mantuvimos el perímetro de la fachada, el patio medianero y a partir de ahí levantar una estructura, excavando un 50% de la huella. Tampoco se podía mucho más porque también había que respetar un área arqueológica. De hecho, en las excavaciones se ha encontrado hasta el caballo enterrado de un guerrero, además de vasijas y monedas que datan de la época tardorromana. A un metro de profundidad había mucha historia condensada.

Vista de los patios de hormigón armado y el vacío alrededor de ellos que se completará con una estructura de madera.

T.: Los nuevos núcleos de los patios son de hormigón, ¿sirven para arriostrar los forjados de madera?

O.R.: Sí, es así. Es una estructura muy ligera. Toda la estructura horizontal es de CLT. Las únicas partes rígidas que hay son los núcleos de comunicación vertical, que son nuevos, ascensores y escaleras, que también sirven para instalaciones, pero es cierto que como hay vanos tan grandes se complementan con otro elemento estructural portante vertical de los nuevos patios, que son dos cubos de hormigón de 25 cm de espesor; el resto de los apoyos se produce sobre el perímetro existente, es decir, sobre las dos fachadas, una que da al antiguo huerto, que es la fachada que da al Ensanche, y otra que da a la calle San Francisco, al casco antiguo.

Fotografía: 3D3 Ingeniería . Estructura de forjado de madera microlaminada en planta baja con los esbeltos pilares de la estructura auxiliar de acero para apoyo de las durmientes perimetrales de madera del forjado.

También están las dos medianeras que ha habido que reforzar, y lo que hemos hecho, donde lo hemos necesitado, es generar unos pequeños refuerzos de estructura metálica vertical, como pequeños enanitos, cuando las luces eran exageradas, porque en algunos casos eran más de 9 metros de luz. Este refuerzo es simplemente de apoyo. En definitiva, la estabilización a momentos horizontales va sobre estos núcleos de hormigón y toda la estructura horizontal es de madera CLT con el mismo detalle: una viga de 44 x 16 cm, variando inter-ejes en función de las luces y metiendo algunos brochales de mayor dimensión cuando cambiamos de dirección y no tenemos apoyo, unas vigas de 30 ó 40 centímetros de ancho, con el mismo canto, para resolver encuentros entre dos direcciones.

Plano de estructura de forjado con el entrevigado de madera microlaminada que apoyan de muro a muro, o a brochales - vigas de igual canto que el resto pero de mayor anchura - para resistir mayores cargas.

M.J.P.: La elección del material no estaba motivada sólo por razones medioambientales, sino que era también por mantener la estructura que tenía el convento con forjados de madera. Se hacen pequeños guiños para recuperar parte de la historia o del recuerdo de lo que había ahí. Por ejemplo, la reja del convento se recupera y se traslada a la puerta principal, y hay algunas pinturas que se conservan, que iban señalando determinados espacios del convento. Se intenta tener sensibilidad con la historia del convento y no borrarla de todo.

Fotografía: Ana Matos

T.: Cuando habláis de estructura de CLT, entiendo que son los forjados, porque las vigas parecen laminadas.

O.R.: Son de madera microlaminada. Es una madera estandarizada, que, al final, es como poner un perfil metálico, con unos parámetros de resistencia perfectamente establecidos. Se puso por dos motivos, no solamente por un tema medioambiental, obvio, porque la propiedad estaba muy comprometida con este tema, sino también porque era la estructura más optimizada que podíamos dejar vista por temas de resistencia al fuego, lo cual era muy importante en un edificio que tenía muy limitada la altura libre, porque no podíamos modificar la fisionomía ni de las ventanas ni del espacio interior, y esa estructura de 44 centímetros, nos lo permitía. Luego, encima de estas vigas microlaminadas de 44 x 16 cm, metíamos tableros estructurales de CLT.

Planta primera

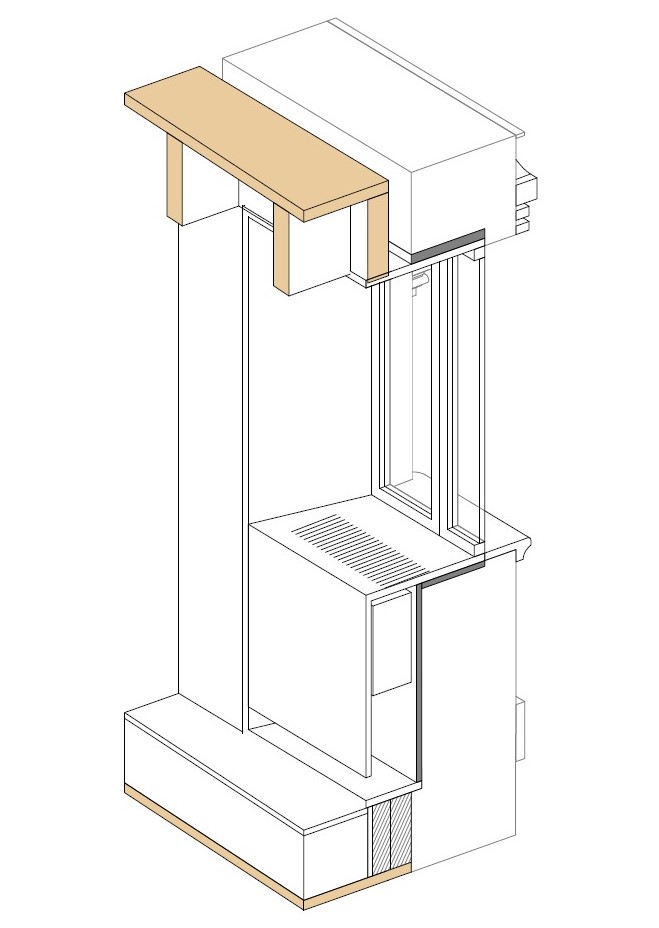

Axonometría seccionada de muros y lucernario del patio central. Ver PDF

Fotografía: Ana Matos

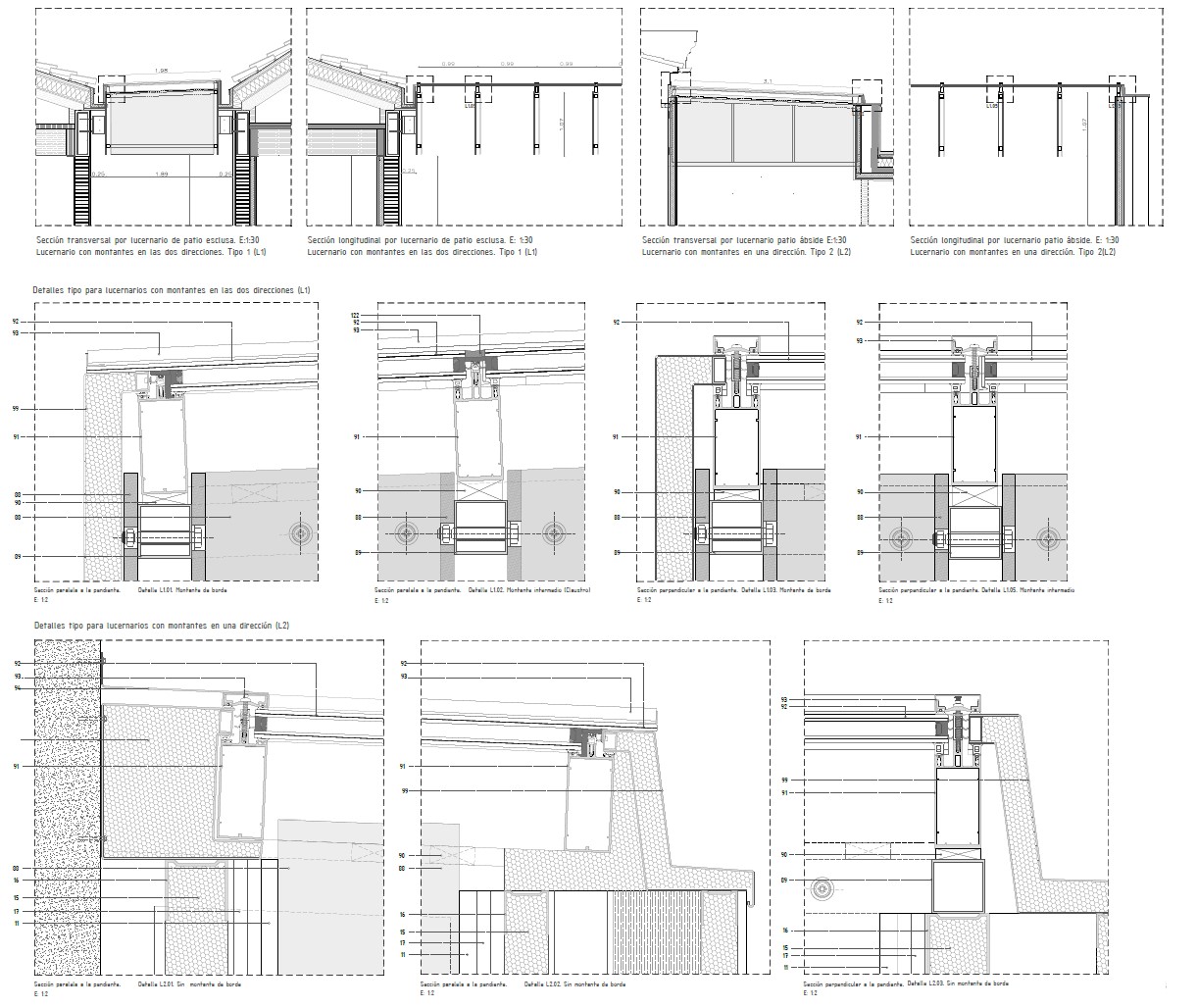

Secciones constructivas y detalles, de los distintos tipos de lucernarios en los patios. (PDF y leyendas con Plan Suscriptor)

T.: Además del muro perimetral existente, hay también muros de ladrillo nuevos, que se definen como fábrica armada.

O.R.: Es en el patio que da a la medianera de las viviendas, que se tuvo que reconstruir con ladrillo estructural, que luego además se dejó visto, por un requerimiento de la Institución Príncipe de Viana.

Los otros dos patios, el estrecho y el cuadrado se ejecutan con muros de hormigón de 25 centímetros, respetando la fisionomía. El estrecho, además, engancha con el núcleo de escaleras interior, que tiene una losa vista de hormigón de tablillas muy cuidada.

T.: Es cierto, porque parece de madera.

Fotografía: Pedro Pegenaute

Planta segunda

MC: Es una solución muy normal y económica, de tablillas de madera de pino pero se intentó que no quedaran marcadas las juntas y se utilizó un hormigón gris muy fluido que deja muy visible la textura de la madera y acaba dando un acabado como de madera decapada.

El hormigón sólo queda visto en ese detalle, porque todo el revestimiento de los patios se acaba con el mismo revoco que tienen los muros, rayado, rasgado, aplicado directamente encima de los muros de hormigón, y revestimientos interiores de placa de yeso llevan también el mismo acabado.

Fotografía: Ana Matos

T.: Es algún mortero especial, porque es un acabado con mucho carácter.

O.R.: Sí, es un mortero de cal que permite transpirar, que requirió también una mano especializada para que lo aplicasen de esta manera, aparentemente irregular. Hubo que hacer muchas pruebas. Es muy parecido al que se realizó en la rehabilitación del Palacio del Condestable de Tabuenca & Leache. Nos servimos de su experiencia previa para ejecutar de una forma similar el acabado.

Sección transversal por patios interiores y por el de acceso exterio rcon el edificio ampliación. Ver PDF

T.: Y antes comentabas que todas las instalaciones iban por el suelo técnico.

O.R.: Sí, el asunto era el siguiente: al tener tan poca altura libre, con unos requisitos también de recuperar la antigua fisonomía, no queríamos que una cosa fuera la apariencia exterior y que al entrar te encontraras con una sensación completamente distinta, todo falsos techos de yeso y moqueta, entonces, aprovechamos que la estructura de madera es muy bonita, da calidez y estéticamente se sitúa entre lo antiguo y lo moderno, le dimos la vuelta y, en vez de poner un techo técnico, pusimos un suelo técnico como de 35 centímetros por donde van todas las instalaciones.

Axonometría de la ampliación. Ver PDF

Fotografía: Ana Matos. Ventanas de madera: Carmave.

Sección constructiva por edificio de la ampliación. Se sitúan fancoils incorporados en el interior del suelo técnico con rejillas a nivel del pavimento; sistema Clima Canal de JAGA . (PDF y Leyendas para Plan Suscriptor)

Nos ayudó mucho que todo el sistema de ventilación utiliza una patente de fan coils horizontales, que se usa mucho en Europa, que es una rejilla metálica con un canal que lleva los motorcitos de ventilación dentro de la propia ranura, con un intercambio agua-agua que hace que la sección de los tubos sea pequeña. En todo el perímetro de la planta tenemos estos sistemas para impulsar el aire.

Luego también un apoyo puntual de fan coils en las fachadas antiguas, disimulado en el antepecho de las ventanas en un cajón de madera con un ranurado, donde a veces hay unos tanques muy pequeñitos que dan soporte adicional al sistema.

Axonometría con la solución del fancoil en el antepecho del hueco de ventana en los muros originales.

Por tanto, todo el sistema de acondicionamiento, digamos, térmico, de frío y de calor, va a través de ese sistema, no hay ningún tubo de impulsión, va todo por suelo. Además, se resuelve con geotermia, principalmente, pero también hay un apoyo puntual de aerotermia para los picos, principalmente en verano, porque en invierno, aunque hace bastante frío, es un edificio muy estable térmicamente, pero en Pamplona empieza a hacer bastante calor en los meses de julio y agosto y es cuando se dan esos los picos de calor y se necesita el apoyo de aerotermia. Verdaderamente, con la geotermia, el consumo es casi nulo. Y en cuanto a instalación, lo único que queda visto son las salidas de los sprinklers, muy puntuales, algo de acústica y la iluminación.

Disposición de los sondeos en la instalación de geotermia. Ver PDF

T.: ¿Y cuántos sondeos tuvisteis que hacer de geotermia?

O.R.: Se hicieron cuarenta o cincuenta en retícula en el patio por el que se accede, el antiguo huerto porque esa parte no se excavaba y era bastante estable técnicamente. Una vez que entras a la fachada, está en el sótano la gran sala técnica y fuera hay un depósito hidráulico para intercambio de agua.

Fotografía: Pedro Pegenaute

T.: ¿Y cómo resolvéis la renovación del aire?

O.R.: La solución para la renovación de aire es un poco más sofisticada, pero no está vista porque hemos usado siempre los patios. En todos los patios, en la parte inferior hay unas piedras ranuradas muy grandes y funcionan como sumideros de aire viciado, que lo recogen por depresión.

Y relacionado con esto, otra solución que desarrollamos de manera particular fue en las oficinas. Todas las oficinas están divididas por mamparas, y sobre las puertas de vidrio colocamos un artefacto de madera, que ocupaba justo la sección de la viga de canto, con unos 40 cm de profundidad y 80 cm de ancho, que lo que hace es garantizar la renovación de aire de estos despachos interiores, pero también el confort acústico. Son unos cajones con unas piezas perpendiculares que hacían como de esclusa, y un motorcito que permite la renovación del aire pero que no pase el ruido de la zona de acceso público a los despachos. Es una pieza artesanal que hemos desarrollado con la ingeniería acústica.

T.: ¿Y el aire se extrae del despacho y va por plénum hasta el patio?

O.R.: Utiliza toda la parte pública como un gigantesco plénum que lo que hace es lanzar el aire a los patios.

Fotografía: Pedro Pegenaute

T.: ¿Cómo se soluciona el tema de iluminación?

O.R.: Sí, fue también un tema delicado, porque era lo que más se iba a ver. Se hizo un estudio lumínico y se definió un sistema muy sencillo. Vimos hasta dónde había que bajar las luminarias para evitar que se viesen mucho y para que generasen un plano de trabajo homogéneo. la primera opción fue descolgarlas como a 2,20 m, es decir, que bajaban como casi un metro respecto a las vigas, pero vimos que generaba mucha interferencia en el espacio. Entonces, lo resolvimos descolgando las luminarias unos treinta centímetros, y utilizando una que es muy plana, casi como una línea, que queda enrasada con la cara inferior de las vigas de madera.

Fotografía: Ana Matos

Todo el estudio y los elementos se desarrolló con una empresa de Pamplona con la que la propiedad ya había trabajado. La luminaria es de su catálogo, pero cumplía las especificaciones estéticas y, sobre todo, garantizaron con un estudio lumínico que se cumplía la demanda de iluminación en el plano de trabajo, que es muy homogéneo, porque prácticamente todas las mesas están a la misma altura. Luego, si es verdad, que hay otras luminarias puntuales para las zonas de paso, que además funcionan de manera autónoma según la actividad. Eso ya lo ha definido la Mancomunidad, que tiene en plantilla a arquitectos e ingenieros. De hecho, la arquitecta jefe, Laura Rives, es la que convocó el concurso, la que lo ha supervisado y la que ha estado en obra con nosotros transmitiendo las demandas de los equipos de trabajo, supervisando decisiones con la empresa constructora…, en un diálogo constante.

Fotografía: Pedro Pegenaute

También hay que señalar que el edificio, por deseo de la propiedad, debía contar con certificación Green y Well. La certificación Green nos obligaba a plantar nuevas especies, pero el único espacio era en el patio público que con el micropilotaje no se podía poner mucha vegetación, pero sí se ha resuelto toda la cubierta del edificio nuevo ajardinada.

Fotografía: Pedro Pegenaute

Y luego también, ha sumado toda la vegetación nueva que se ha añadido a la urbanización exterior, que era existente, pero que se tuvo que volver a hacer exactamente como estaba, porque en el área sobre el aparcamiento era donde se aprovisionaba la obra. Y el único cambio, a sugerencia de Parque y Jardines del Ayuntamiento, fue destinar unas zonas a vegetación autóctona.

Ficha técnica

Autoría: Matos Castillo Arquitectos / + Estudio Álvarez-Sala / + Rueda Pizarro Arquitectos

Localización: Pamplona

Colaboradores: AUTORES DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA: Alberto Martínez Castillo, Beatriz Matos Castaño + Enrique Álvarez-Sala + Óscar Rueda, María José Pizarro; DIRECCIÓN DE OBRA: Tabuenca & Leache Arquitectos (Fernando Tabuenca, Jesús Leache); ARQUITÉCTO TÉCNICO: Javier Urdaci; INGENIERÍA DE ESTRUCTURA: Proyecto: 3D3 INGENIERÍA S.L.P. (José Miguel Iglesias), Obra: Raúl Escriva; INGENIERÍA DE INSTALACIONES: 3D3 INGENIERÍA S.L.P. (Raúl Lirola)

Fotografías: Pedro Pegenaute / y Ana Matos

Empresa constructora: Construcciones ACR S.A.

Empresas destacadas:

- Promotora: Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (SCPSA)

- Egoin, estructura de madera

- Madergia, estructura de madera del lucernario

- Carmave, carpintería de madera

- Pladur, placa de yeso laminado

- JAGA España Climate Designers, climatización calor y frío: Clima Canal

Editado por:

Tectónica

Publicado: Apr 30, 2025