La publicación de la transformación del colegio Virgen del Socorro en un centro social para el barrio de La Chanca-Pescaría de Almería se ha presentado como una oportunidad para recordar la figura del arquitecto Guillermo Langle (Almería 1895-1981) quien, tras una periodo de formación y primeras obras historicistas, trasladó a su ciudad natal los principios de la arquitectura racionalista que ya definieron su obra adaptándose a las distintas etapas que marcaron su vida.

La trayectoria vital del arquitecto

El arquitecto Guillermo Langle Rubio (Almería, 22 de Diciembre de 1895 – Almería, 29 de Junio de 1981) era hijo del eminente abogado, poeta y político republicano Plácido Langle Moya, que le transmite una profunda formación liberal y un espíritu de trabajo. Desde joven siente vocación por la pintura e ingresa en la Escuela de Arte, donde tendrá como maestros, entre otros, a Antonio Bedmar Iribarne y Carlos López Redondo. Pero su madre, Concha Rubio, desea que estudie para arquitecto, continuando así la brillante saga de sus hermanos: Emilio (futuro Catedrático de Derecho Administrativo), Plácido (abogado) y Antonio (médico).

En 1915 comienza propiamente sus estudios de arquitectura en la Escuela Superoir de Arquitectura de Madrid, con un amplio abanico de profesores que representan la continuidad del historicismo novecentista y los inicios de la vanguardia arquitectónica: Modesto López Otero, Teodoro Anasagasti, Antonio Palacios, César Cort… Su promoción de 1921 es especialmente brillante, con compañeros destacados como Fernando García Mercadal, Luis Lacasa, Enrique Colás o su convecino almeriense Gabriel Pradal. Especial relación y amistad mantuvo toda su vida con Enrique Colás y Enrique Tienda.

Esta promoción pertenece a la llamada Primera Generación del Movimiento Moderno o generación de 1925 (grupo de arquitectos nacidos a finales del siglo pasado y titulados entre 1920-1925), protagonista de la vanguardia arquitectónica española. Muestran un cuerpo teórico de matriz clásica (formación a cargo de maestros como Modesto López Otero o Antonio Palacios, máximos representantes de la corriente historicista y monumentalista de la arquitectura española de principios de siglo), donde lo moderno será una señal más que un concepto, una mímesis epidérmica de las vanguardias metropolitanas o internacionalistas conocidas a través de las publicaciones técnicas. Esa modernidad técnica más que estética significará la generalización del uso del hormigón armado y de la composición funcional, pero simultaneando siempre con obras tradicionales.

Vuelve a Almería a finales de 1923 y se encerrará para siempre en nuestra ciudad, apenas viajando fuera y no proyectando más allá del ámbito local. La relación con la vanguardia arquitectónica será a través de la relación epistolar con compañeros de la profesión, la suscripción a la revista Arquitectura y una mente privilegiada a la hora de encontrar los caminos de la arquitectura española en cada coyuntura histórica concreta.

Nuestro arquitecto será símbolo de la evolución arquitectónica almeriense durante el siglo XX, partiendo de unos primeros trabajos en 1924 y de su nombramiento como arquitecto municipal en 1925, hasta 1965, simultaneando con el ejercicio privado de la profesión.

Bloque plurifamiliar de viviendas para Facundo Sebastian Roche en la Plaza Flores, 1 (1924). Foto José Morón.

Bloque plurifamiliar de viviendas para Facundo Sebastian Roche en la Plaza Flores, 1 (1924). Foto José Morón.

Las etapas más significativas de su producción pueden sintetizarse en:

1. Dictadura primorriverista. Continuidad historicista en la tendencia neobarroca e innovaciones neoplasticistas.

2. Segunda República. Renovación del Movimiento Moderno y experimentalismo arquitectónico.

3. Difícil posguerra. Tradición y modernidad en la arquitectura almeriense. No como arquitectura de la resistencia sino del compromiso estético, el racionalismo difuso en palabras de Llorens y Piñón.

4. Década de los 50. Retorno racionalista.

Dictadura primorriverista

Es el momento de desarrollo de una arquitectura nacionalista con lenguaje historicista y académico en relación con la representatividad de la burguesía almeriense para levantar, especialmente, sus bloques de viviendas plurifamiliares. Se manifestará en un monumentalismo neobarroco, con órdenes gigantes, placas recortadas, juego de texturas, florones, arcos mixtilíneos, “horror vacui” ..., pero, además, manteniendo elementos típicos de las viviendas plurifamiliares de principios de siglo diseñadas por Trinidad Cuartara y Enrique López Rull, como continuidad de la vivienda burguesa estructurada desde mediados del siglo XIX .

Su primer proyecto será el bloque de viviendas para Facundo Sebastián Roche en la Plaza Flores (1924) y que constituyó su residencia familiar con su primera mujer, Gloria Trujillo, prematuramente muerta en 1927.

Otros ejemplos significativos son las viviendas en la calle Aguilar de Campoo (1924), calle Regocijos esquina a Puerta de Purchena (1925), o calle Minero esquina a RR.CC (1931), donde introduce elementos racionalistas. En cambio una variante descontextualizada es la Casa Montoya en la Plaza Circular (1928), pero donde muestra sus posibilidades de resolver cualquier encargo con coherencia. Motivaciones “art déco” y de la arquitectura neoplasticista centroeuropea en el proyecto para la calle Minero 8 (1927).

Segunda República. Renovación del Movimiento Moderno y experimentalismo arquitectónico

Representa el momento clave del giro arquitectónico de sustitución del decorativismo tradicional por la arquitectura racionalista.

Este giro arquitectónico vendrá motivado por la amistad con su compañero de promoción de 1921 Enrique Colás, uno de los máximos propagandistas de la modernidad arquitectónica a través de la revista Arquitectura, cita y referente de la mayoría de los arquitectos del momento. La característica básica del racionalismo langliano es la continuidad con los prototipos de vivienda obrera y burguesa almeriense del siglo XIX, pero abandonando el decorativismo en fachada y reorganizando totalmente el interior para mejorar la habitabilidad y salubridad.

Biblioteca Municipal José María Artero en calle Santos Zárate con vuelta a la Avda. Federico García Lorca (1935). Antiguo edificio sede de la Asociación Asistencia Social. Fotografía Alfonso Ruiz en 2005.

La vivienda obrera tiene su prototipo en el grupo de 7 viviendas en la calle Del General (1930), donde se aprecia el mantenimiento de la estructura habitual de “puerta y ventana”, pero introduciendo una serie de cambios estéticos: desaparición del encuadramiento historicista y ruptura con el desarrollo vertical de huecos con ritmos horizontales, una mejora de habitabilidad y salubridad en forma de obligatoriedad del patio intermedio dando luz y ventilación directa a todas las habitaciones, además de la independización de la vivienda respecto de la calle mediante el portal y el vestíbulo, o la sustitución de las vigas de madera de la cubierta por el hormigón armado.

La vivienda burguesa presenta dos variantes claramente diferenciadas. Por un lado el esplendor racionalista de las viviendas de recreo (chalets) de las playas de Levante de la ciudad, desaparecidas totalmente con el frente marítimo de bloques de pisos levantados en los años 60, salvo el proyecto para D. Deogracias Pérez, llamado Villa Pepita (1932), derribado en 2004. Esta arquitectura tiene como claro precedente el Club Náutico de San Sebastián (1929) de José Manuel Aizpurúa y Joaquín Labayen, como edificación de tres plantas, donde la baja abarca los cuartos de bañistas con accesos desde la playa. Allí veremos plasmados algunos de los elementos navales típicos de la obra langliana: ojos de buey, barandillas, rotondas de cierre ... y muy especialmente la prolongación visual de la ventana corrida dando una sensación de fluidez espacial.

Casas y casetas de baño para Deogracias Pérez (1932), conocido como Villa Pepita, en primera línea de la playa del Zapillo y demolidas recientemente. Fotografía: Paco de la Torre.

Por otro lado nos encontramos con viviendas típicamente urbanas. Presentan la vinculación al modelo tradicional de vivienda burguesa de dos plantas con fachada rectangular y edificio bloque, pero desapareciendo totalmente el decorativismo historicista en favor de referencias formales vanguardistas: ventana horizontal continua, terrazas a lo largo de la fachada, formas curvas... Esa horizontalidad compositiva sólo será rota por el bloque del hueco de la escalera. Ejemplo será la casa de D. Alfredo Esteller (1935), desaparecida, en calle López Falcón y especialmente su vivienda familiar en la calle Rueda López 5 (1930, aunque ampliada en 1936).

Pero la obra clave de este experimentalismo republicano será la sede social de la entidad benéfica Asociación de Asistencia Social (1935) en calle Santos Zárate, después albergando el Cuartel de la Policía Municipal y hoy Biblioteca Municipal José María Artero. Allí se compendia todo el lenguaje racionalista y los experimentos anteriores: ventana continua formando bandas decorativas con intermedios de ladrillo visto, marquesina volada, pilotes exentos a la entrada, rotondas semicirculares, juego de volúmenes a nivel de composición arquitectónica, balcón continuo en esquina, horizontalidad general ...

Difícil posguerra

Es la etapa de auténtica tradición y la modernidad en la arquitectura almeriense. Salvo algunos proyectos de carácter áulico y representativo (arquitectura oficial) basados en la grandilocuencia autoritaria prestada por el historicismo, la actividad cotidiana de la arquitectura almeriense del momento está basada en la supervivencia y continuidad del racionalismo de época republicana junto a la impronta historicista.

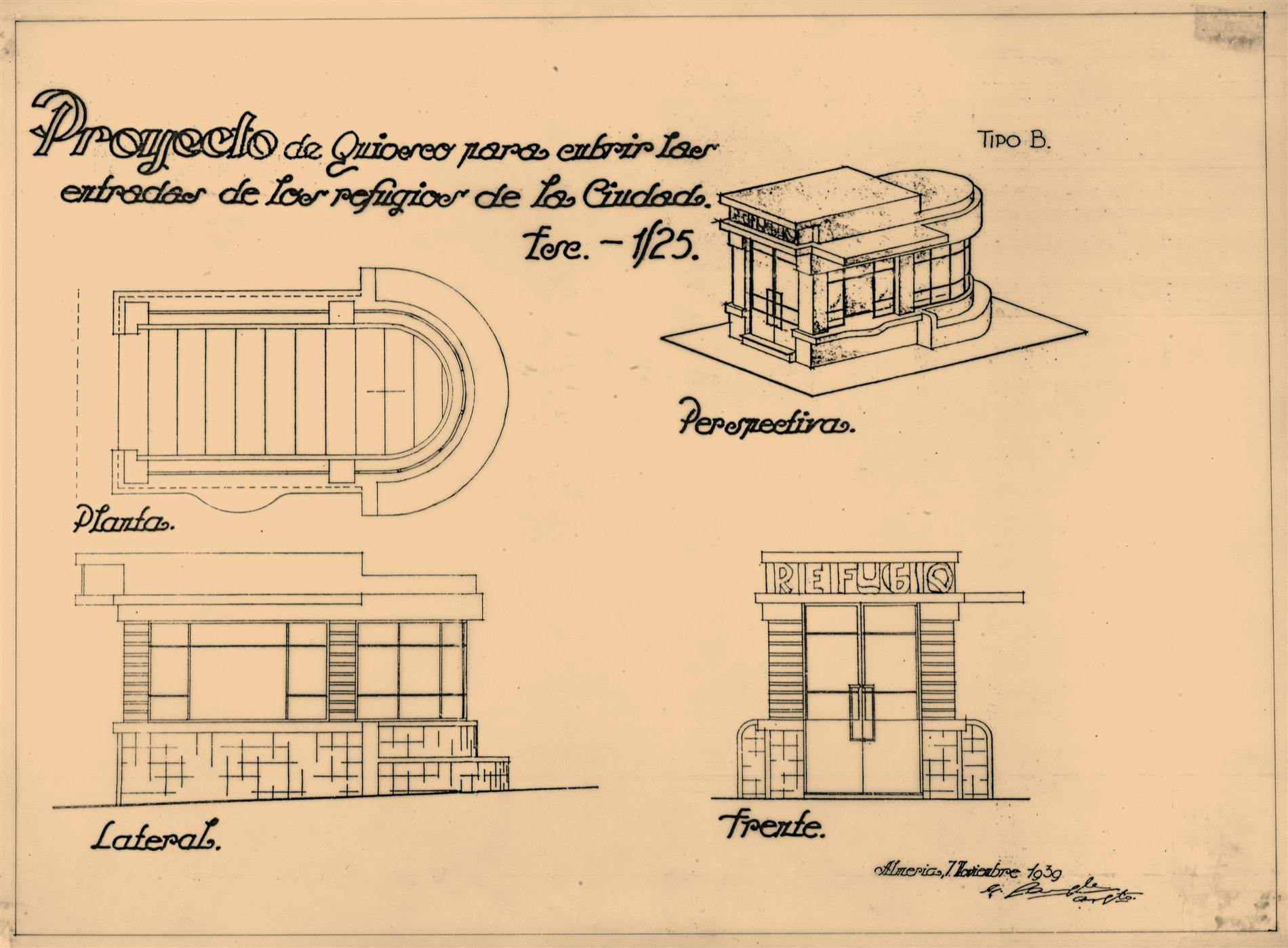

La obra singular que marca el inicio del nuevo período histórico es el proyecto de noviembre de 1939 de una serie de kioscos para cubrir y adornar las entradas a los refugios construidos desde febrero de 1937 como defensa pasiva de la población civil frente a los bombardeos nacionalistas. Especialmente por su trascendencia histórica y política destacará el bombardeo alemán de 31 de mayo de 1937, donde Almería se convertirá en otro Guernica, pero sin una reivindicación histórica o política posterior. El resultado será un laberinto de 4,5 kms de galerías para refugios antiaéreos para albergar unas 44.000 personas.

El proyecto debería ser un recuerdo permanente de la guerra en la paz, y la funcionalidad de un refugio ante una futura guerra mundial, donde el embellecimiento de la entrada se consigue con un kiosco, convertido en equipamiento urbano. Aquí encontraremos las notas comunes del racionalismo republicano: ventana continua con ladrillos visto, marquesina, juego de volúmenes simples…

Proyecto de entradas ornamentadas para cubrir los accesos a los refugios de la Guerra Civil (1939). Archivo Municipal de Almería.

Proyecto de entradas ornamentadas para cubrir los accesos a los refugios de la Guerra Civil (1939). Archivo Municipal de Almería.

Han desaparecido la mayor parte de los refugios con distintas remodelaciones urbanas y los únicos ejemplares casi intactos se encuentran en la Plaza Urrutia y Conde Ofalia, antes reconvertidos en kioscos de prensa y golosinas, y hoy lamentablemente abandonados. Actualmente se prepara un proyecto de rehabilitación y puesta en valor para su uso turístico.

Quizás la obra excepcional de la etapa sea el magno proyecto arquitectónico-urbanístico de la barriada de Ciudad Jardín (1940), cuyo objetivo era urbanizar la costa más allá de la zona industrial de las Almadrabillas, y también era una opción política frente al gravísimo déficit de viviendas (18.000 almerienses o 1/3 del total viviendo en cuevas). El proyecto consistía en 245 viviendas unifamiliares adosadas en hilera, teóricamente destinadas para los humildes, pero que finalmente pasarán a manos de funcionarios, principalmente municipales. Este doble lenguaje entre la propaganda oficial del régimen franquista y la realidad constructiva, era una contradicción habitual.

Sus características esenciales son:

a) Modelo típico de urbanismo falangista de los 40:

1. Orgánico. Ello significará un urbanismo jerarquizado y antidemocrático, donde el nuevo modelo de ciudad es conducido bajo un programa estatal como reacción frente al supuesto caso de la ciudad liberal.

2. Autosuficiente: conjunto cerrado y autárquico con carácter antiurbano, tanto como recuperación del tradicionalismo campesino (agro conservador como modelo) frente al radicalismo del obrero industrial, como barriada con todos los servicios necesarios de correos, iglesia, mercado, dispensario, grupos escolar y sede del partido

3. Jerarquizado. Plaza de España como centro político (edificio público) y religioso (iglesia), expresando la idea de soldado – monje del pensamiento reaccionario falangista.

4. Utopía novecentista de vivienda unifamiliar en la ciudad- jardín de Ebenezer Howard, como alternativa a la ciudad industrial.

b) Diseño arquitectónico ecléctico relacionable con la misma ambigüedad de la arquitectura oficial. Efectivamente apreciamos el racionalismo en el diseño de las tipologías de viviendas y el colegio (ladrillo visto, óculos, ventana continua, limpieza e introducción de diversos elementos típicos de la arquitectura popular almeriense), el eclecticismo en el edificio de servicios públicos (huecos verticales y pórticos de la planta baja), y la arquitectura popular en la iglesia y el mercado, hoy desaparecido.

Colegio Lope de Vega en la calle Chile, dentro de la barriada de ciudad-jardín (1942-1947), detalle del patio y del módulo saliente en T.

Colegio Lope de Vega en la calle Chile, dentro de la barriada de ciudad-jardín (1942-1947), detalle del patio y del módulo saliente en T.

El balance final es una mezcla de urbanismo falangista, utopía del siglo XIX, diseño racionalista, eclecticismo arquitectónico, tradicionalismo y demagogia franquista.

En el apartado de la arquitectura oficial franquista diseñará la Cruz de los Caídos (1939) en la calle Marín con vuelta a la Plaza Vieja (debería ser una referencia permanente de la cruzada anticomunista en la paz mediante la institucionalización de un lugar conmemorativo en un ambiente escenográfico) y el antiguo Sanatorio del “18 de Julio” junto a la rambla. (demolido recientemente) Este último será un proyecto conjunto con Antonio Góngora, con una fachada pabellón entre dos cuerpos laterales. El cuerpo central se compone como una versión moderna del tradicional arco de triunfo, según modelo establecido para la fachada del edificio central del C.S.I.C. (1943) de Miguel Fisac, que supone una versión italianizante y del clasicismo fascista de los años treinta. También es interesante su ampliación de la Escuela de Arte (1954), donde se muestra respetuoso con el proyecto previo.

A nivel de arquitectura doméstica muestra una clara dualidad estética del tradicionalismo historicista junto a elementos racionalistas. La vivienda burguesa muestra como la indeterminación formal de la estética franquista favorece que la burguesía, clase dominante de la posguerra, imponga su propia semántica arquitectónica de carácter continuista, manteniendo hasta finales de los 50 su tipología historicista.

El racionalismo de la obra langliana se aprecia más claramente en el grupo de viviendas para D. Ramón Mendoza en la Avda. de la Estación 34 y 36 (1942), mientras que una variante neohistoricista de sabor neobarroco, enlazando con sus proyectos de los años veinte, es la vivienda para D. Diego Rodríguez en la Plaza Santa Rita (1950). También responde a la misma estética la rehabilitación del chalet de D.José Batlles (1943), destruido por los bombardeos de la guerra, reutilizado como centro administrativo del antiguo Preventorio Infantil Antituberculoso del Niño Jesús y ahora sede del Centro de Arte Museo de Almería.

Década de los 50

Retorno racionalista marcado por una obra maestra: la Estación de Autobuses (1952), como único edificio almeriense incluido entre las 20 obras maestras de la arquitectura andaluza del Movimiento Moderno (Registro DOCOMOMO).

El objetivo era acabar con las incomodidades y problemas de tráfico derivados de la existencia de paradas dispersas en el interior de la ciudad. Aquí encontraremos claramente el sentido de la funcionalidad y racionalidad arquitectónica puestos al servicio de una obra pública: ventana continua, estandarización de vanos, marquesina volada de acceso, pilotes, juego de volúmenes, huecos de luces recorriendo el cuerpo de escaleras, ausencia de decoración... Sin embargo hay secuelas historicistas en la molduración de huecos, la presencia de zócalo de base, las portadas de cantería en el ingreso a oficinas... Es necesario compatibilizar la ruptura y la continuidad en esta arquitectura de los años, que no desea renunciar ni al pasado ni al futuro.

Detalle del acceso a la antigua Estación de Autobuses (1952) en la plaza Juan del Águila (hoy centro comercial Mercadona).

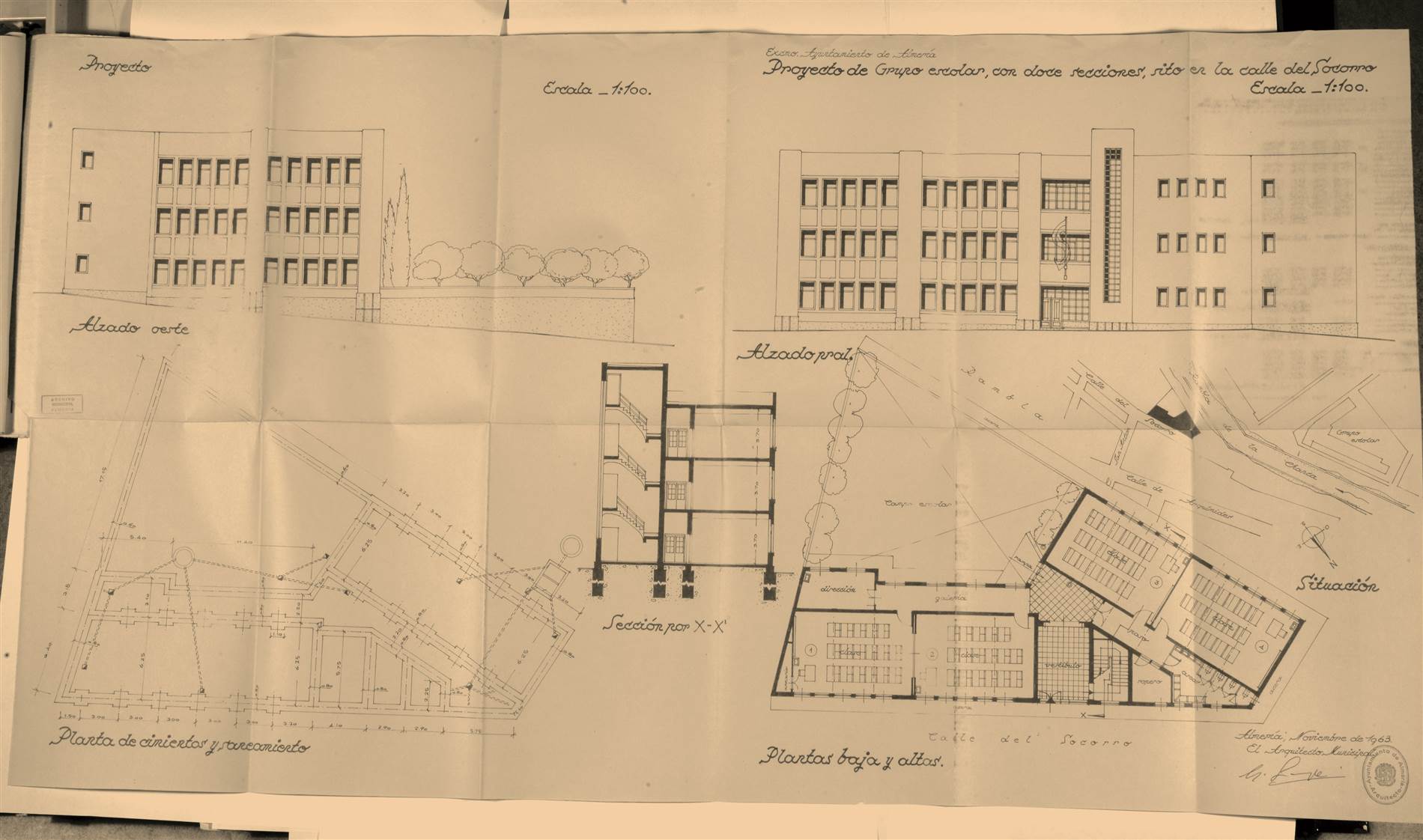

Otras obras menores del momento son la derribada vivienda de Dª Francisca de Pérez en calle Alcalde Muñoz (1950) con balcón corrido, ventana continua con intermedios de ladrillo visto y ritmo horizontal; la ampliación de vivienda para D. Nicolás Mendoza, esquina RR.CC. Con calle Rueda López (1953); y especialmente el grupo escolar en la calle Socorro, junto a la rambla de la Chanca (1963). El broche será una sencilla pero magnífica obra: el kiosco de música en la actual Plaza del Educador, en el Paseo de Almería (1959), una marquesina volada soportada por seis pilares de hormigón armado y dos contrafuertes cerrando la dinámica construcción en un equilibrio aparentemente inestable, pero perfectamente conseguido a nivel técnico y compositivo. Lamentablemente fue demolido en 1968 con la remodelación de esta plaza y el derribo del antiguo edificio de Correos.

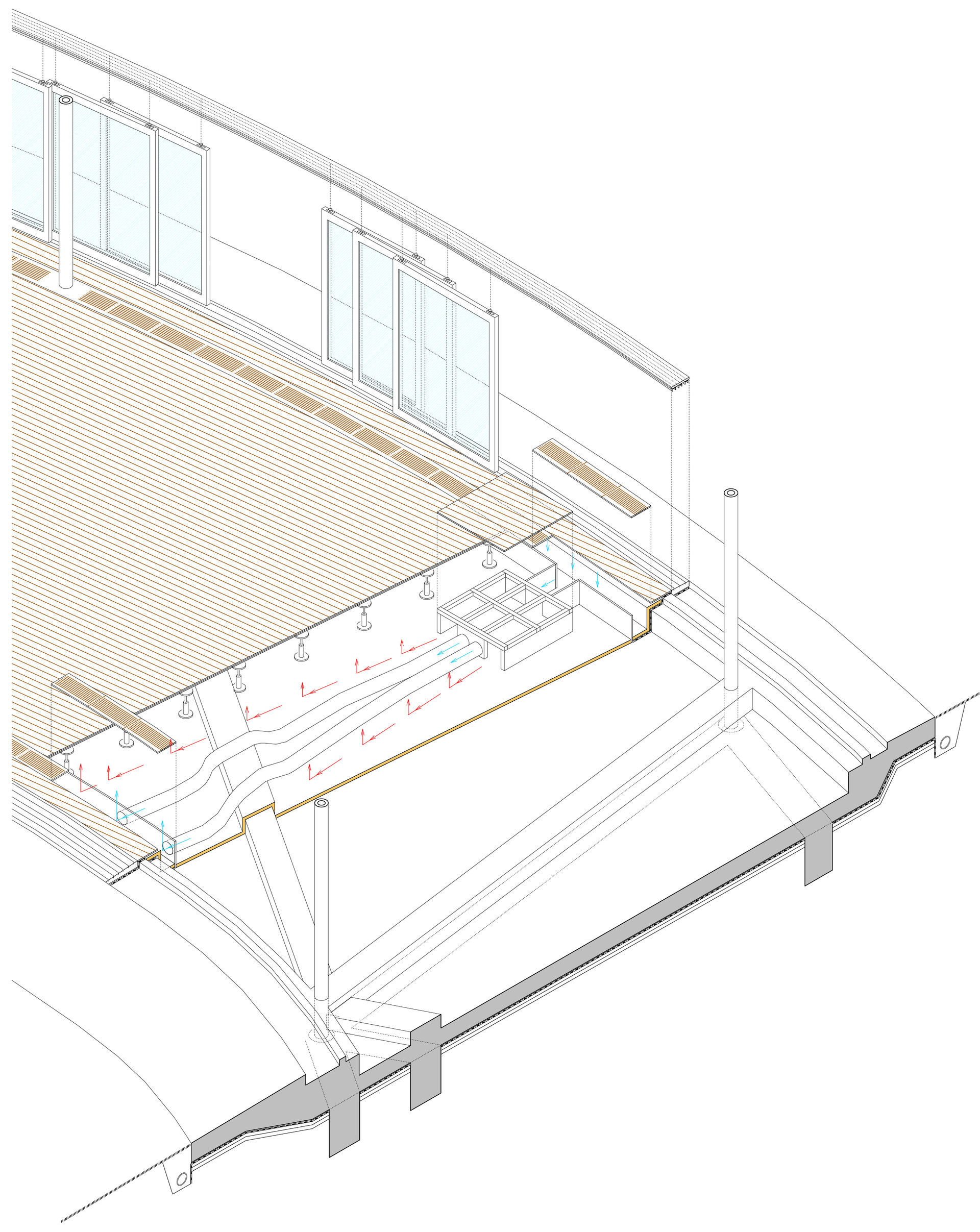

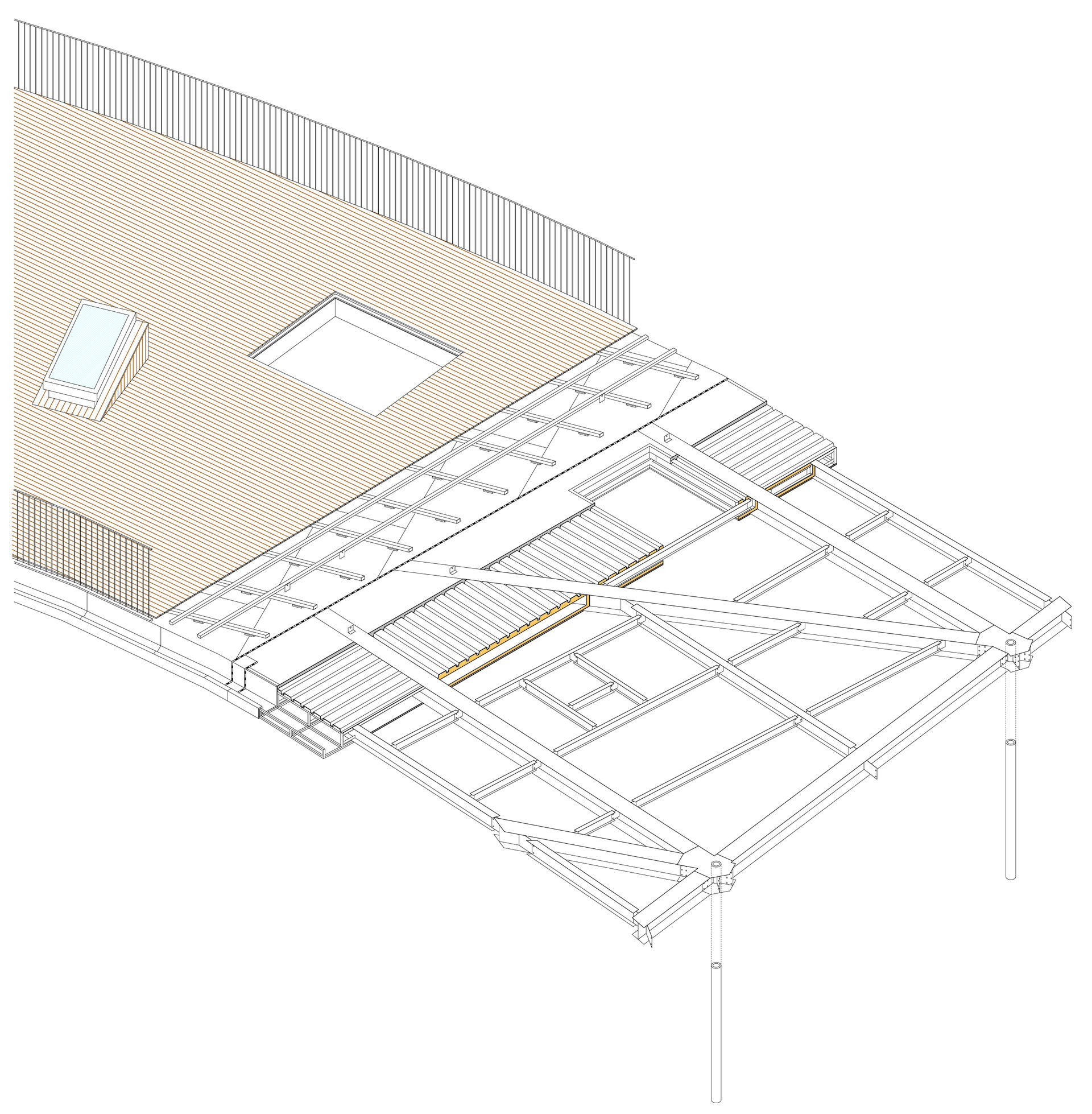

Un proyecto singular: el grupo escolar Virgen del Socorro en La Chanca

Este proyecto de grupo escolar en la calle Socorro, esquina a la avenida del Mar constituye uno de los últimos trabajos del arquitecto municipal (1964). Se diseña con 12 aulas organizadas en 3 plantas y muestra claramente el lenguaje langliano de postguerra de recuperación del racionalismo y la funcionalidad, tal como refleja el uso de la ventana continua sin ningún recercamiento, los ejes horizontales, la escalera como volumen independiente de comunicación vertical, el escaso protagonismo de la fachada…

Esos planteamientos ya habían sido utilizados en el proyecto de escuela pública en el Colegio Juan Ramón Jiménez, pero incluyendo además una disposición de planta en T, que alcanza pleno protagonismo en la Biblioteca Municipal José María Artero (1935).

Pero también destacable como proyecto educativo es el Colegio Lope de Vega, dentro de la barriada de Ciudad Jardín. Aquí encontramos claro ejemplos de modernidad arquitectónica rompiendo con cualquier historicismo: la marquesina volada en el cuerpo saliente del acceso al colegio, la ventana continua, los óculos… y una fachada de desarrollo horizontal totalmente diáfana y sin ningún aditamento.

Proyecto original del grupo escolar en La Chanca (1964), luego colegio Virgen del Socorro, actualmente transformado en centro social. Archivo Municipal de Almeería.

Guillermo Langle tuvo la suerte de no participar en el lamentable proceso del “desarrollismo de los 60”, momento de crisis de la ciudad horizontal con la adopción de la tipología edificatoria de “bloque de pisos”, la ruina de su amada Almería. Se jubila en 1965, dedicándose a sus aficiones de la pintura, la música clásica y la lectura continua e inagotable hasta su muerte en 1981.

Alfonso Ruiz García es Doctor en Historia del Arte catedrático Historia en Educación Secundaria y Profesor tutor Historia del Arte en la UNED.

Bibliografía

LARA VALLE, J.J. Desarrollo y crisis urbana en Almería (1900-80). Ed. Cajal, Almería, 1989

MOSQUERA ADELL E. y PÉREZ CANO, M.T. La vanguardia imposible. Quince visiones de la arquitectura contemporánea andaluza. Junta de Andalucía – Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 1990

RUIZ GARCÍA, A. Arquitectura, vivienda y reconstrucción en la Almería de posguerra (1939-59). Instituto de Estudios Almerienses, Colegio Arquitectos y Colegio de Aparejadores Almería, 1993

RUIZ GARCÍA, A. Ciudad Jardín. Almería 1940-47. Archivos de Arquitectura. España siglo XX 8. Colegio de Arquitectos de Almería, 1998

RUIZ GARCÍA, A. “Guillermo Langle: la tradición y la modernidad arquitectónica”. En Arquitectura moderna en Andalucía, un patrimonio por documentar y conservar: la experiencia DOCOMOMO. Junta de Andalucía-Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 1999, p. 102-115

RUIZ GARCIA, A. Guillermo Langle Rubio, arquitecto. Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 2006. Biografía de Langle. p. 45-204. Catálogo de obras y proyectos. p. 205-94

RUIZ GARCÍA, A. “Refugios antibombardeo y kioscos de acceso:dos proyectos emblemáticos del arquitecto Guillermo Langle”. Los Refugios de Almería. Un espacio para la vida, Ayuntamiento de Almería. Área de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo, Almería, 2007, p. 89-118

VILLANUEVA MUÑOZ E.A. Urbanismo y arquitectura en la Almería moderna (1780-1936). Ed. Cajal, Almería, 1983

Editado por:

Redacción .. Tectónica

Publicado: Jul 21, 2025