Extudio, Enorme Studio y Smart & Green Design han respondido al tema propuesto para el pabellón de España de la Expo 2025 en Osaka sobre el océano con una arquitectura paisaje que invita a ascender atraídos por el sol para luego adentrarse en una experiencia inmersiva sobre la corriente de Kuroshio que une el norte del Pacífico como eje del relato.

Diseñar la sociedad del futuro para nuestras vidas

El lema de la Expo 2025 en Osaka, "Diseñar la sociedad del futuro para nuestras vidas", fue definido por el Comité Organizador de la Exposición Universal de Osaka cuando presentó la candidatura oficial de la ciudad en 2017.

El lema propone una reflexión sobre cómo la humanidad puede crear una sociedad futura que sea mejor para todos, abordando los grandes desafíos de nuestro tiempo. Para ello, el lema se articula en tres subtemas principales:

Salvar vidas: Se enfoca en cuestiones de salud, como la longevidad, la nutrición, los estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades.

Empoderar vidas: Trata sobre cómo la innovación y las nuevas tecnologías pueden dar más poder a las personas para alcanzar su potencial, desde la educación hasta el trabajo y la creatividad.

Conectar vidas: Explora la importancia de las conexiones sociales y comunitarias, la comunicación y la colaboración global para construir una sociedad más unida y armoniosa.

Para definir la propuesta del pabellón de España, Acción Cultural Española convocó un concurso centrado en el subtema de la Expo 2025 "conectar vidas" y en la denominada Economía Azul. Esta iniciativa buscaba explorar la relación histórica y económica de nuestro país con el océano como eje narrativo principal.

El concurso fue ganado por un equipo multidisciplinar formado por Extudio, Enorme Studio y Smart & Green Design, que propuso una exposición que se articula en torno a la corriente de Kuroshio. Esta corriente marítima del Pacífico noroccidental, crucial para el tornaviaje entre Filipinas y la costa californiana, fue descubierta por el navegante Andrés de Urdaneta y permitió a España mantener la hegemonía sobre el océano Pacífico durante siglos.

El océano es, por lo tanto, el hilo conductor de la exposición. La importancia y el cuidado del mar no solo vertebran la narrativa del pabellón, sino que también guían el diseño de la muestra, demostrando la coherencia entre el contenido y el continente.

El recinto ferial en Osaka ocupa una isla artificial que debe quedar completamente despejada cuando finalice el evento, esto quiere decir que todos los pabellones deben estar planteados para su desmontaje, cimentaciones incluidas. Esta exigencia determinó el diseño del pabellón de 3.500 metros cuadrados que iba a representar a España en la Expo de Osaka, que los equipos implicados plantean como una arquitectura ligera, circular en la que prácticamente todos sus componentes vuelven a la industria.

Fotografía: @archexist.

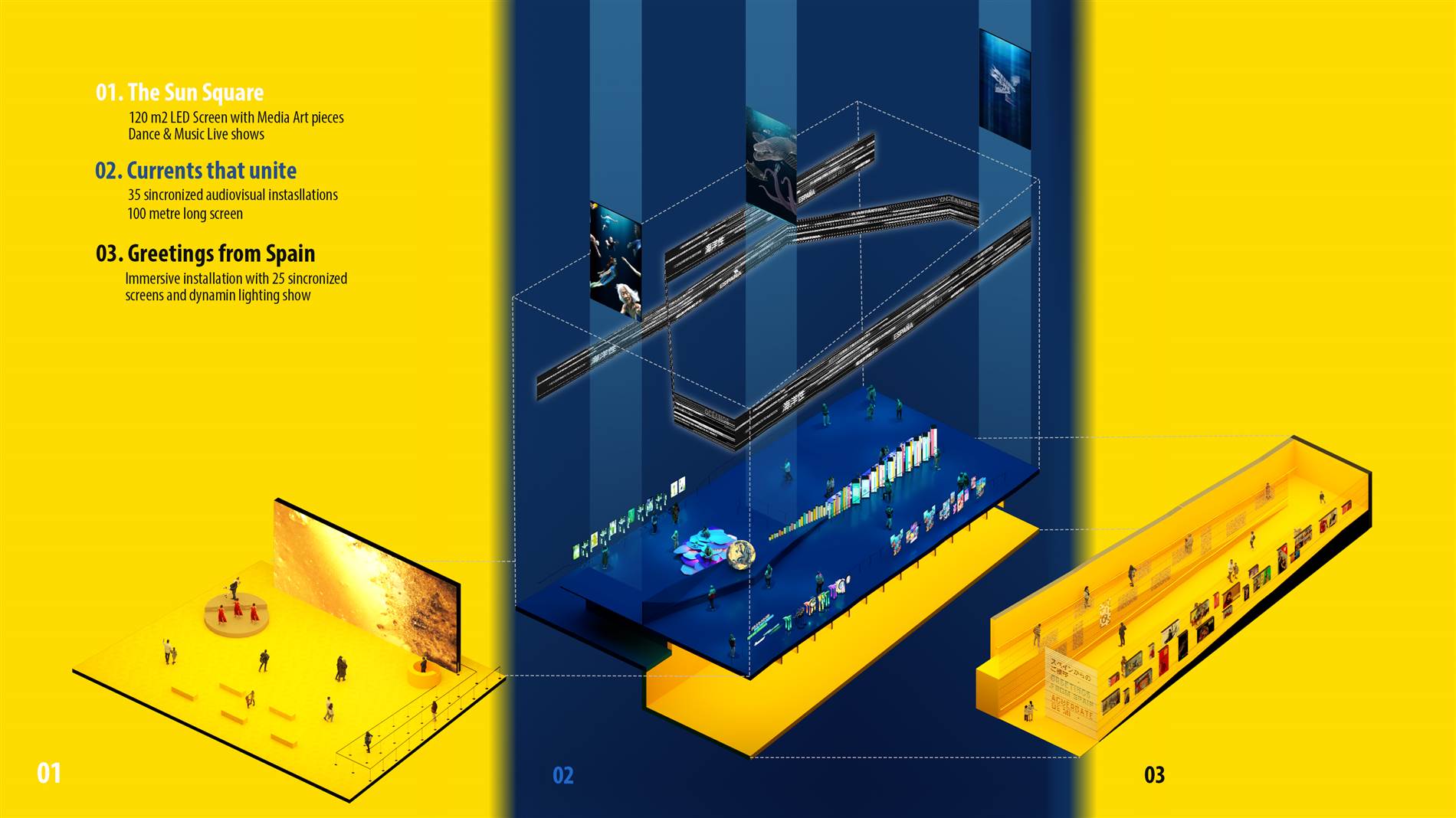

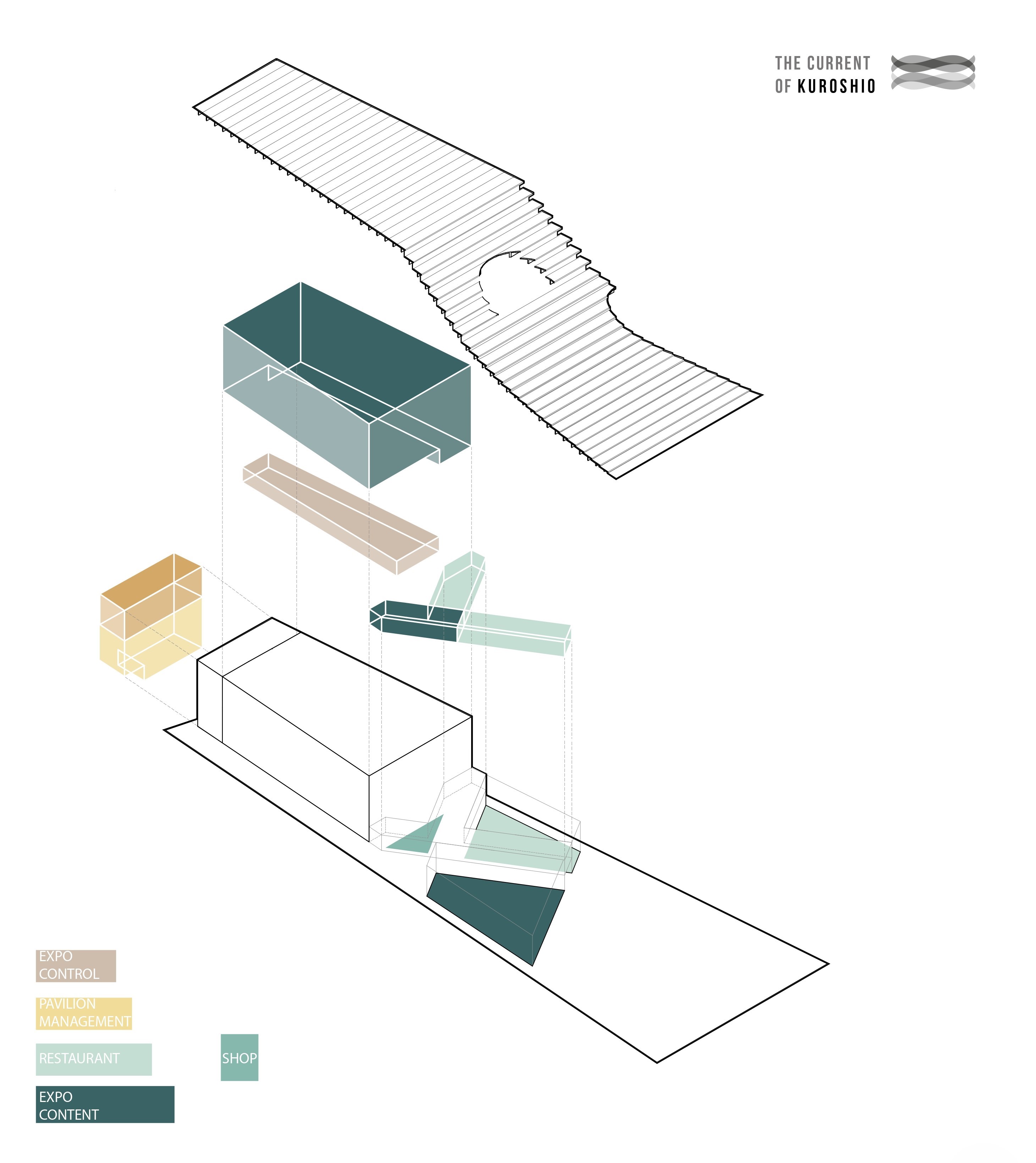

Arquitectura y contenido siguen un mismo esquema narrativo, que se compone de 4 elementos:

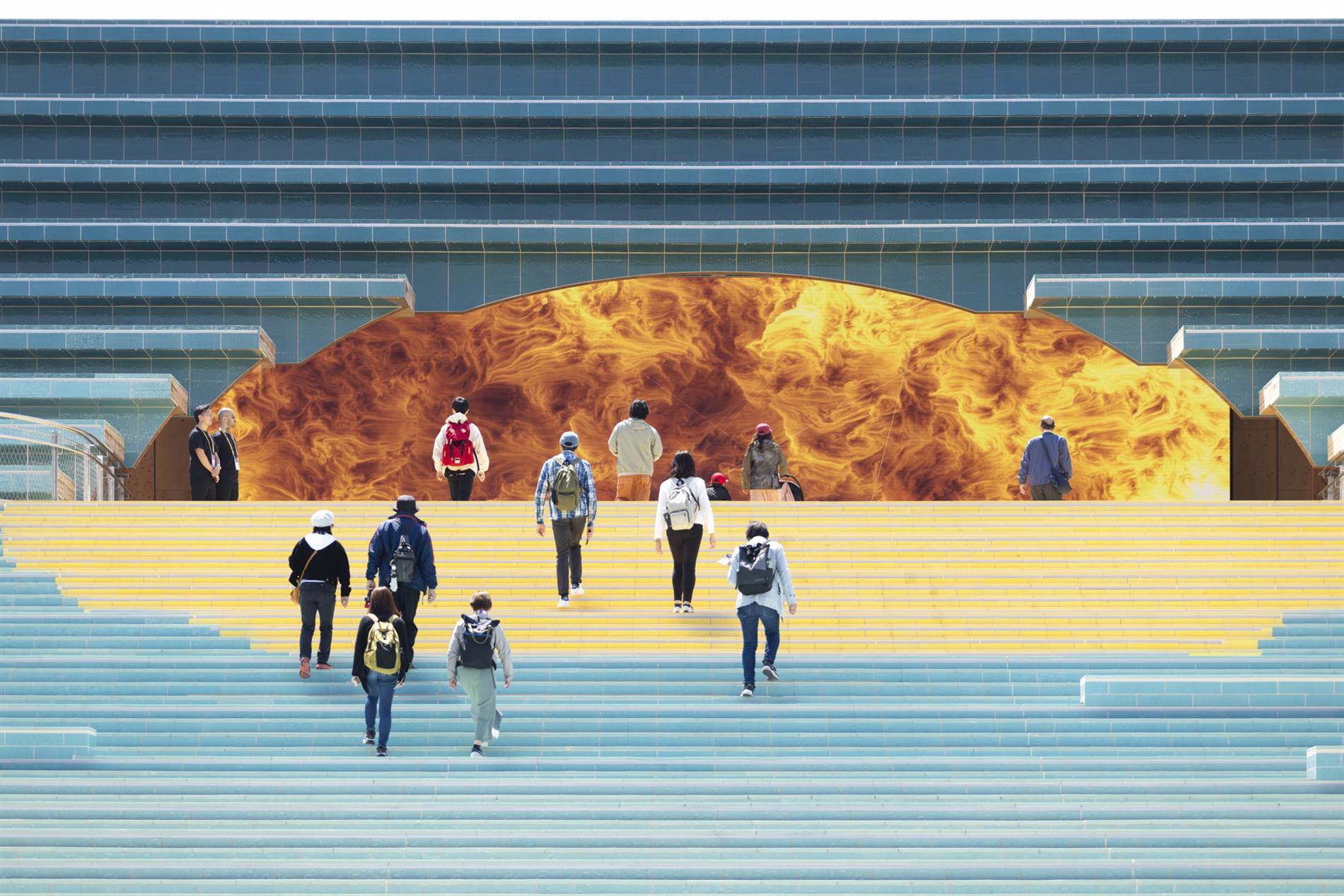

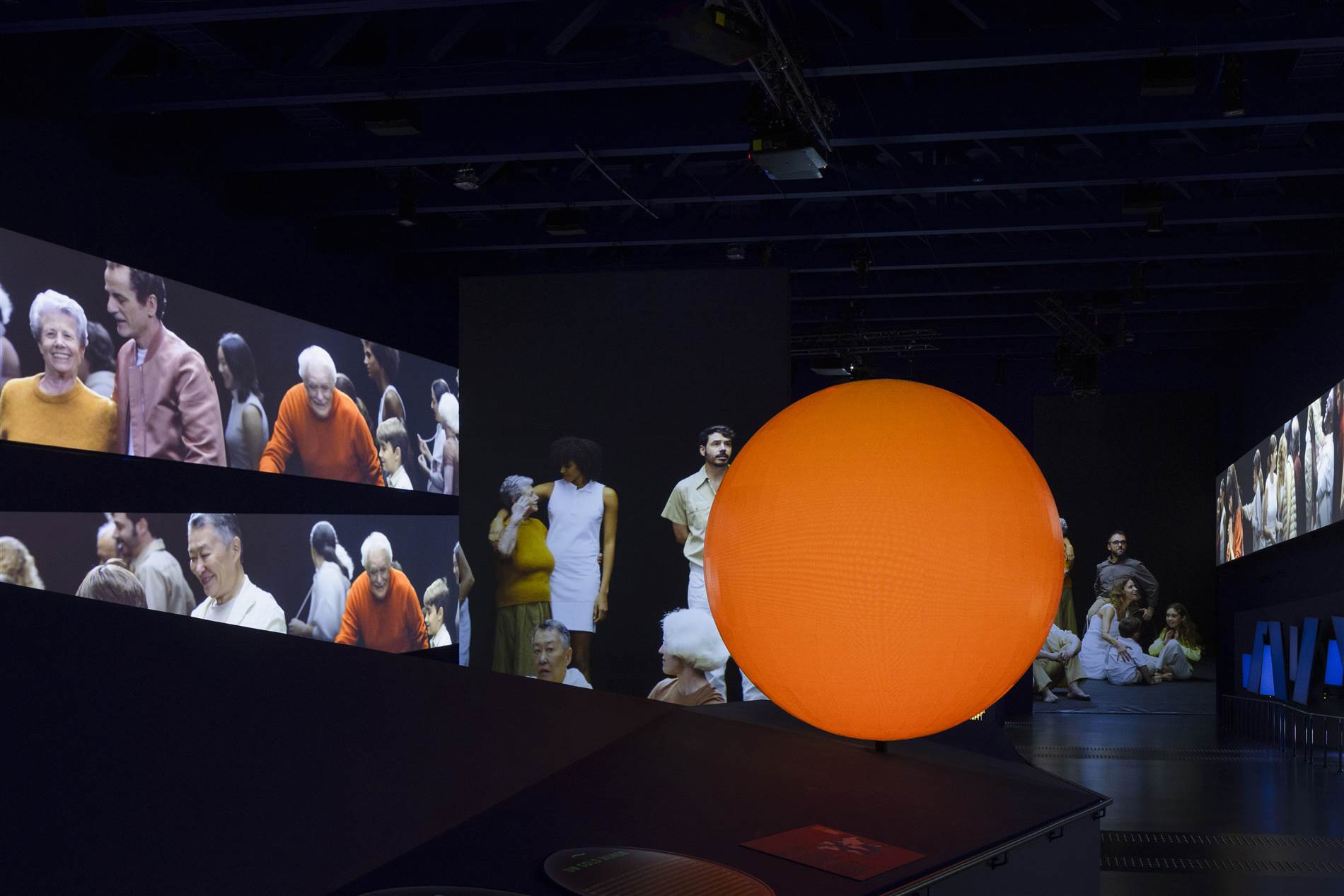

La plaza del sol: representada por el astro reflejado en el agua, se trata de una zona de espera animada por un montaje audiovisual y espectáculos en directo.

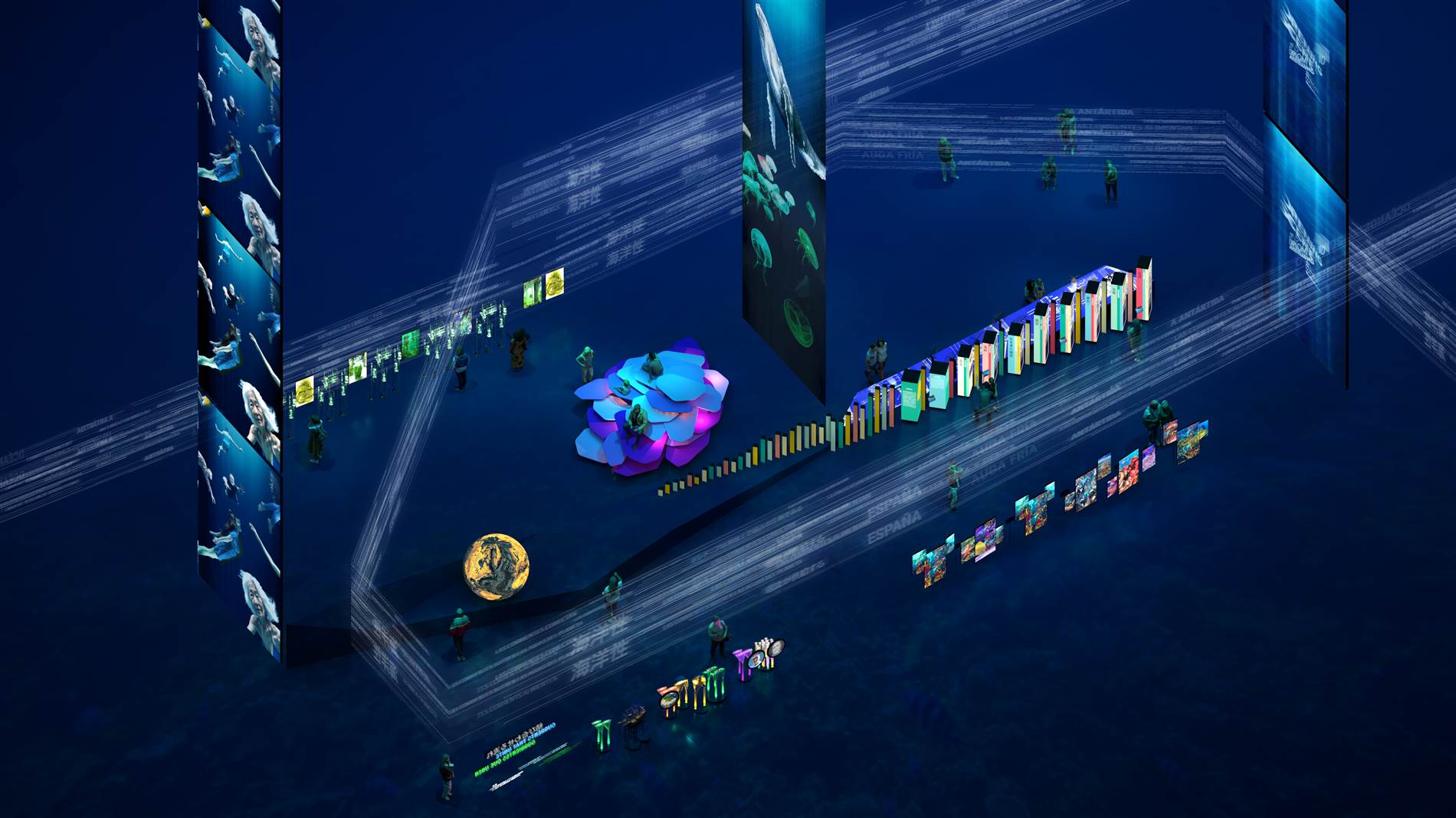

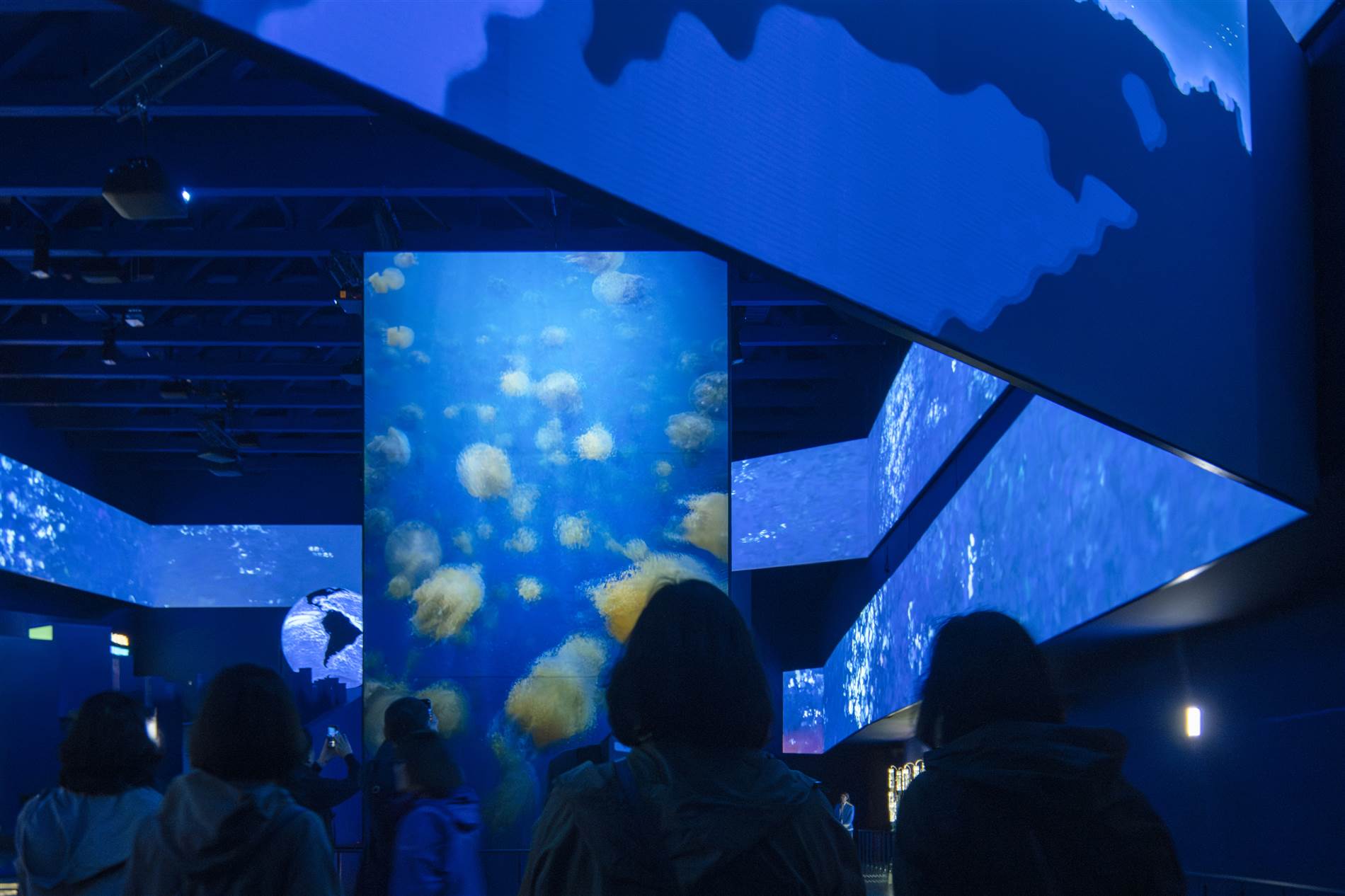

Corrientes que unen: como en una inmersión a las profundidades marinas, el interior del pabellón se modela a través de instalaciones audiovisuales junto a diferentes dispositivos que abordan la economía azul y la relación de España con el mar.

Greetings from Spain: una experiencia inmersiva pone fin al viaje mostrando el carácter festivo y colorido de los paisajes y costumbres nacionales.

Una España diversa: un paseo que refleja la riqueza territorial del país.

El oceáno y el sol construyen el pabellón

Nos reunimos con Néstor Montenego (Extudio) y Fernando Muñoz (Smart & Green Design) quienes nos relatan las dificultades y hallazgos que han sucedido desde que les adjudicaron el premio hasta la inauguración del pabellón.

Tectónica: empezamos esta conversación, preguntando por cómo surgió presentaros los tres equipos juntos y cuáles creéis que fueron las claves que decidieron que fuera vuestra propuesta la que se construyese.

Néstor Montenegro: Con respecto a la UTE, la unión de los tres estudios, hay dos cuestiones fundamentales. La primera es que compartimos muchas cosas y nos conocemos hace muchos años, lo cual es muy importante. Con Enorme Estudio compartimos oficina, y a Fernando y Smart & Green los conocemos desde hace más de 25 años. Fernando se ha especializado en contenido expositivo y diseño de exposiciones. Él hace prácticamente todo lo que se hace en la Fundación Telefónica, por ejemplo; ha hecho la Fundación del Bulli… trabajos muy interesantes. Pero la unión también ha sido por una cuestión estratégica. Las bases del concurso por primera vez pedían que la propuesta de arquitectura y contenido expositivo fuera una, y que se presentaran equipos con una solvencia muy grande. Al presentarnos juntos cumplíamos ambas exigencias: Fernando aportaba la solvencia en contenido y diseño expositivo; Enorme, la condición efímera; y yo, la parte de volumen de obra. Fue muy estratégico. Y la verdad es que hemos funcionado muy engranados, metiéndonos mucho los unos en el trabajo de los otros, porque todo ha sucedido alrededor de una mesa.

En cuanto a cuáles fueron las claves para que nuestro proyecto fuera elegido, el acta del jurado hacía mención a la condición icónica del edificio: el entender que una arquitectura para una exposición universal trasciende la condición estricta de arquitectura de uso público y en realidad se convierte en un objeto símbolo, en un elemento que tiene que poder representar al país a través de un discurso más o menos elaborado y que tiene que tener la capacidad de asombrar y de atraer la mirada de los visitantes. Van a pasar por la Expo casi 30 millones de visitantes. Normalmente la gente va un día o dos como mucho. Hay colas enormes para entrar en todos los pabellones. Entonces, tienes que ser capaz de generar una atracción inmediata en el visitante para que le apetezca entrar en tu pabellón a pesar de la cola que hay. Creo que acertamos en esa fachada horizontal/vertical, tan llamativa y al mismo tiempo tan directa. Eso es poco habitual en los pabellones. Hay muy buenos edificios, pero no suele darse esa conexión tan directa con el mensaje.

T.: ¿Qué imágenes teníais como referencia a la hora de comenzar a dibujar?

N. M.: Sí había una idea inicial que era la de intentar construir esa imagen de la superficie del agua con el sol reflejado y hacerlo a través de un proceso constructivo. A esto se sumaba que había que plantear una construcción que pudiera contarse de manera muy fácil a las constructoras japonesas, y buscamos que, además, tuviera cierto reflejo de determinada tradición japonesa. El generar como estructura ese torii y repetirlo más de 40 veces tiene esa connotación. Y es verdad que luego pasan cosas que uno no espera: el solar es un poco trapezoidal, y en la fuga de los torii se produce un recortado en el perímetro que recuerda a ciertas arquitecturas templarias, pero no había voluntad en ello. Nosotros estábamos casi todo el tiempo trabajando en sección, en conseguir que la gente subiera seis metros de una manera muy natural y sencilla, que se generara esa plaza, y un día dibujamos el alzado y nos entró la risa, porque era una imagen demasiado directa.

T.: Pero esa escenografía imponente sí era buscada.

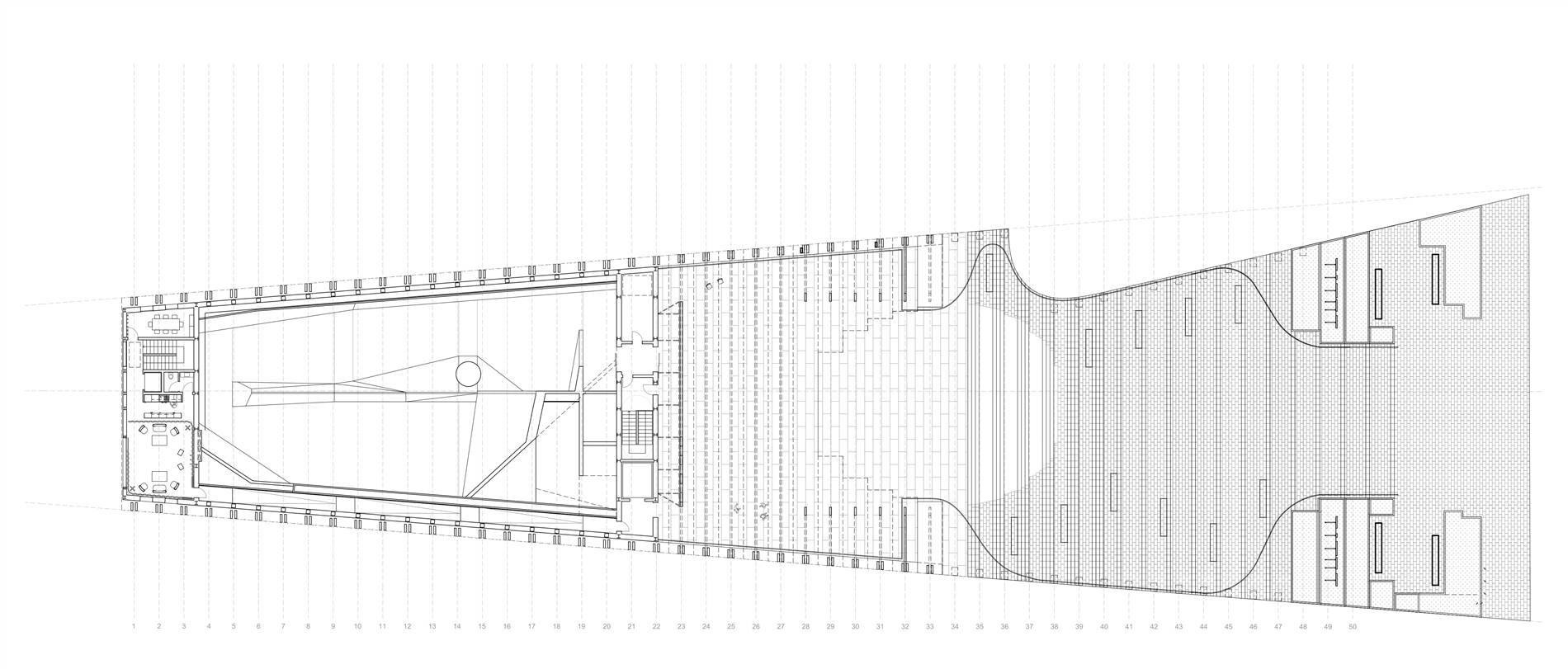

N. M.: En el planteamiento urbanístico para la Expo 2025 en Osaka, Sou Fujimoto define un anillo, el Grand Ring, dentro del cual están casi todos los pabellones nacionales, que se sitúan prácticamente tocando el anillo. Nosotros, conscientemente, decidimos hacer esa plaza para que, de alguna manera, entre tantísima densidad, alguien pudiera encontrar el pabellón, y se sintiera atraído por ese lugar de descanso. Y funciona muy bien; la gente realmente está en las escaleras y se sientan.

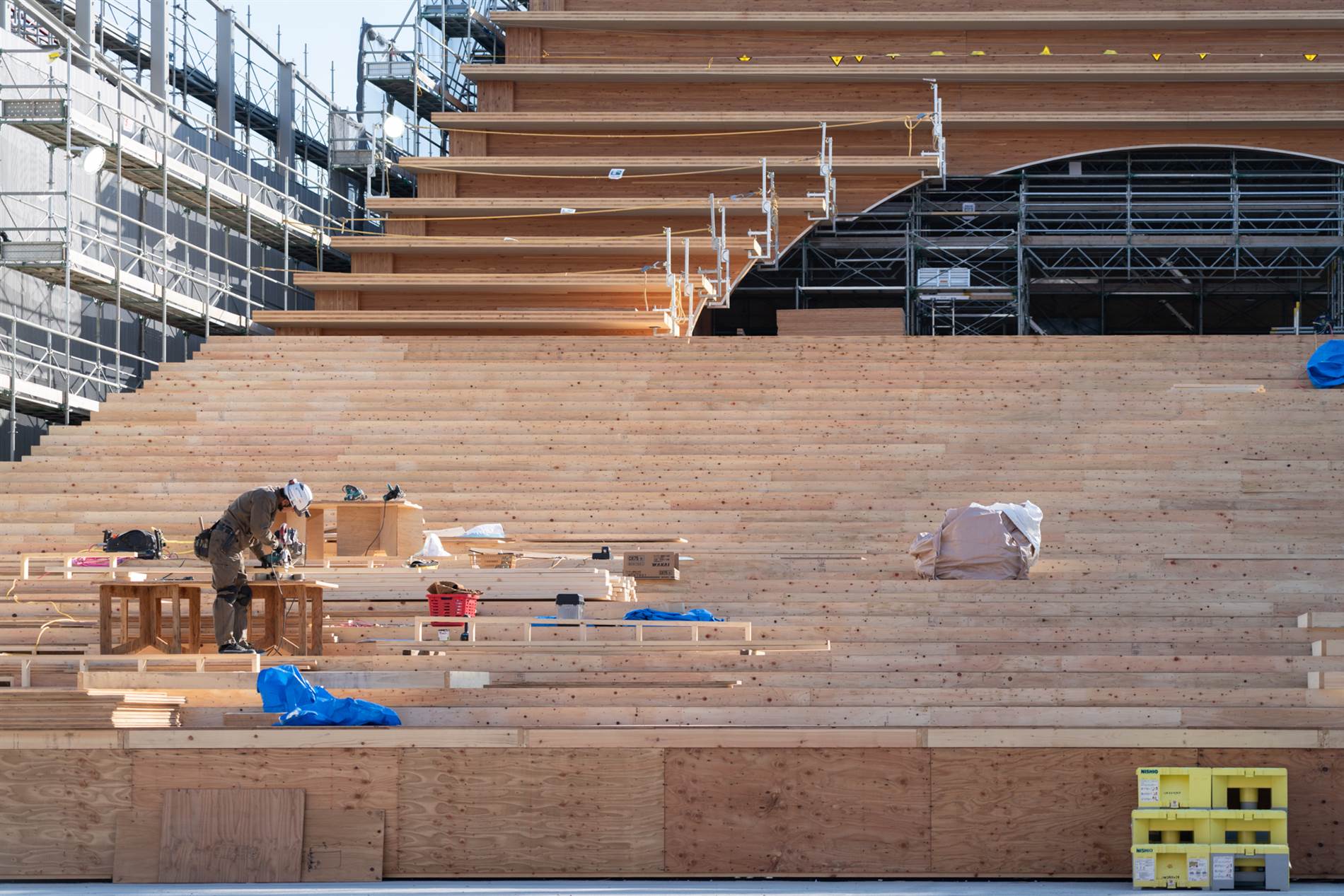

El Grand Ring propuesto por Sou Fujimoto es un anillo de estructura de madera de 60.000m² con una altura de entre 12 y 22 metros, un diámetro de unos 600 metros y un perímetro de 2 kilómetros. El anillo forma parte de la circulación principal del plan maestro de la Expo, incluida la cubierta que se convierte en un paseo ajardinado y un mirador desde el que disfrutar de unas vistas excepcionales. La técnica constructiva utilizada está inspirada en la construcción tradicional japonesa. Busca reencontrar la tradición para el futuro. Fotografía: @archexist

Plano de situación, con la ubicación del pabellón de España dentro del Grand Ring.

Fotografía: @archexist.

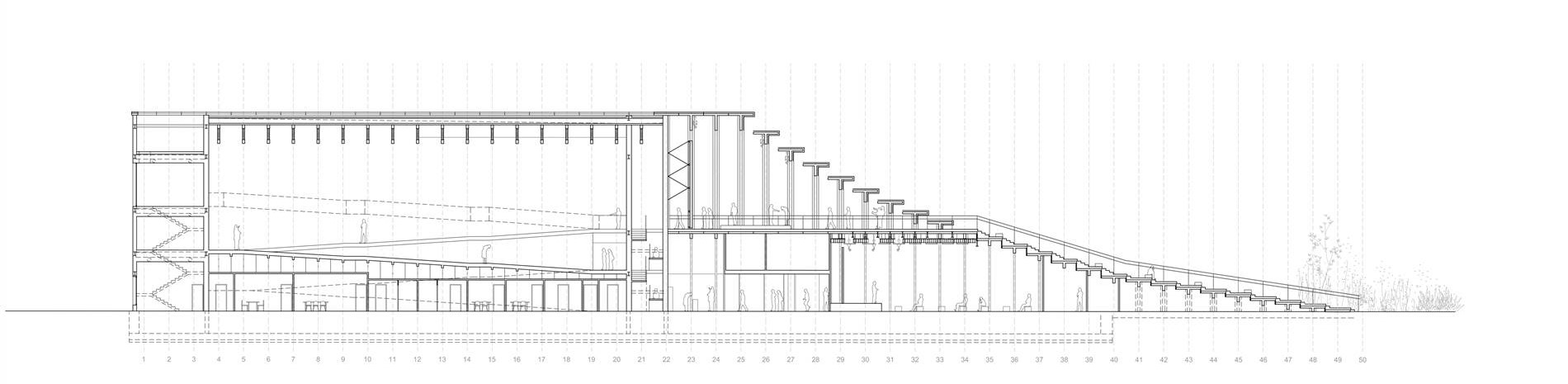

Sección longitudinal.

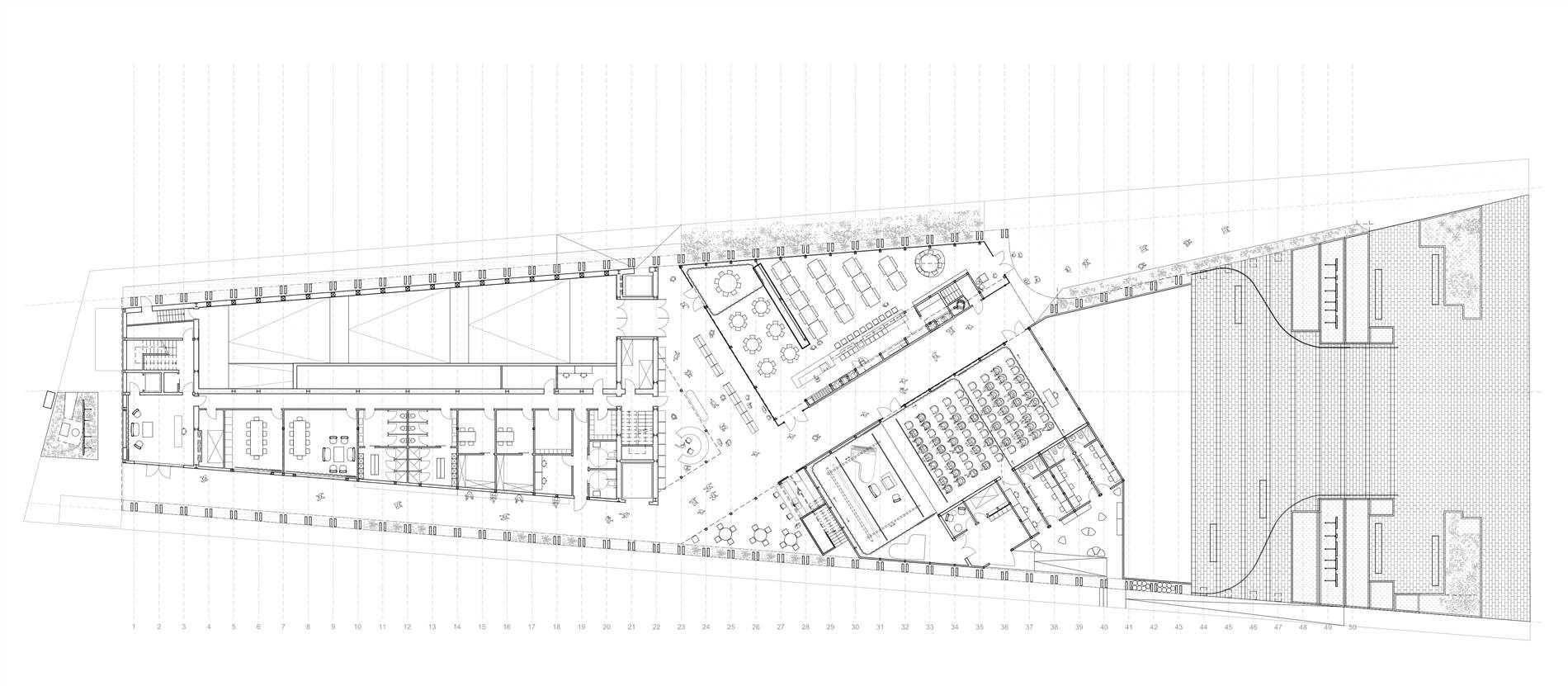

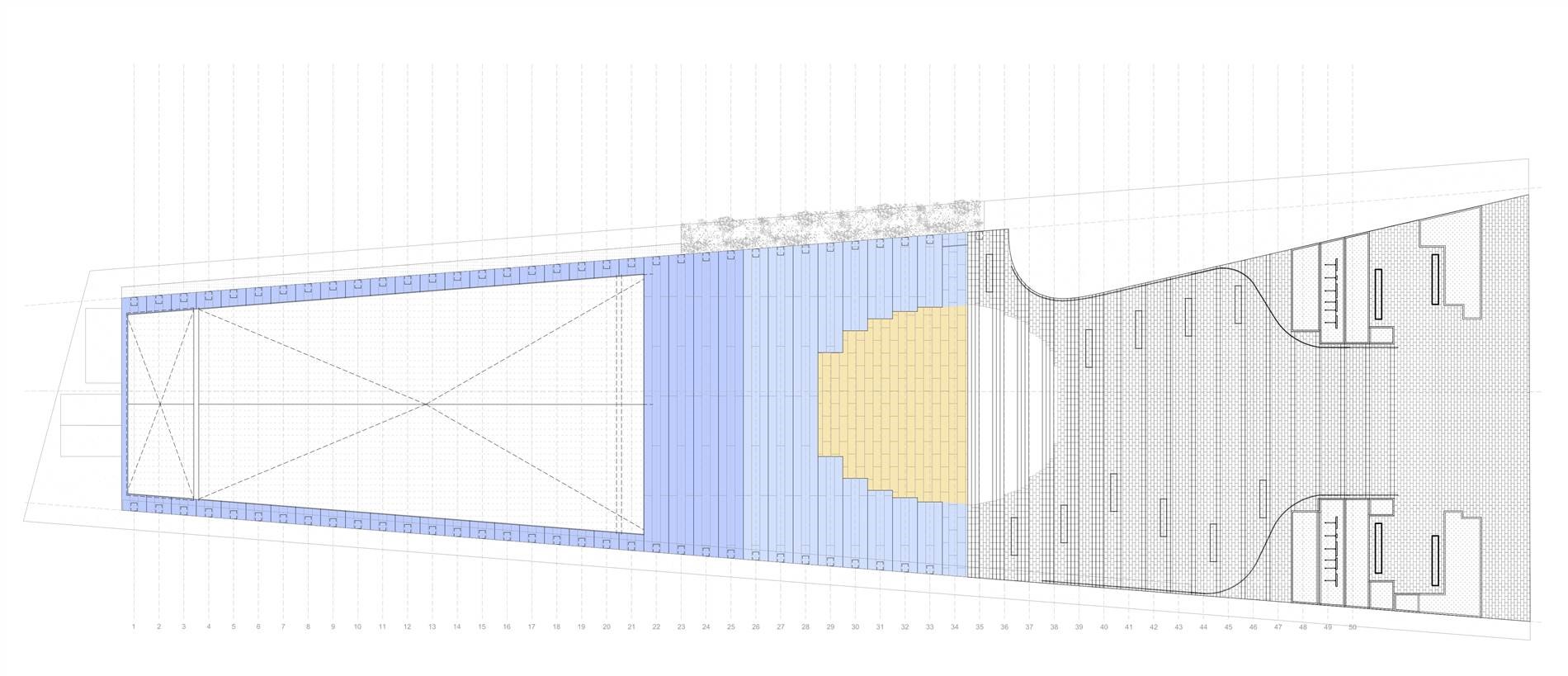

Planta 1.

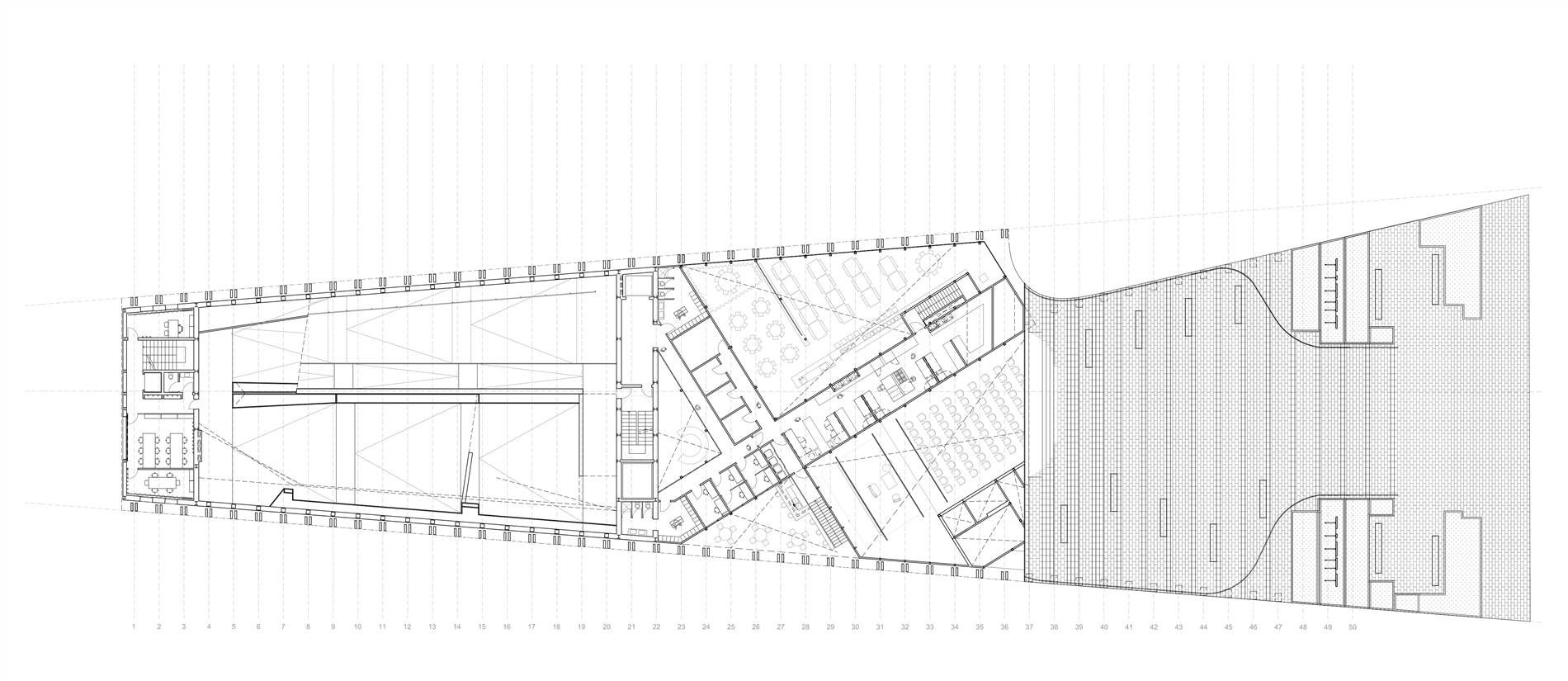

Planta 2.

Planta 3.

Planta cubierta.

Fotografía: @archexist.

Fotografía: @archexist

Fotografía: @archexist.

T.: A nivel de materialización, una exigencia de la organización era que fuera completamente desmontable.

N. M. Sí, era una condición.

T.: ¿Y se construyó en Japón?

N. M.: Todo, sí. Hicimos un primer intento de importar la madera desde España. Nos parecía muy bonito que, habiendo empresas tan interesantes, capaces y potentes aquí, pudiéramos meter todo en un barco, llevarlo y montarlo. Pero hemos tenido una consultora de circularidad y, si llevábamos todas esas toneladas de madera desde España, que, además, por el volumen, ni siquiera la madera hubiera sido española sino que tenía que venir del centro de Europa, la huella de carbono era inasumible. Por eso, y por una cuestión de precio, resultó mucho más sensato hacerlo en Japón, manteniendo estándares de madera certificada, y por supuesto, con el sistema constructivo reversible. El cien por cien de la madera o la desmontamos y la volvemos a montar, o la desmontamos y vuelve a la industria.

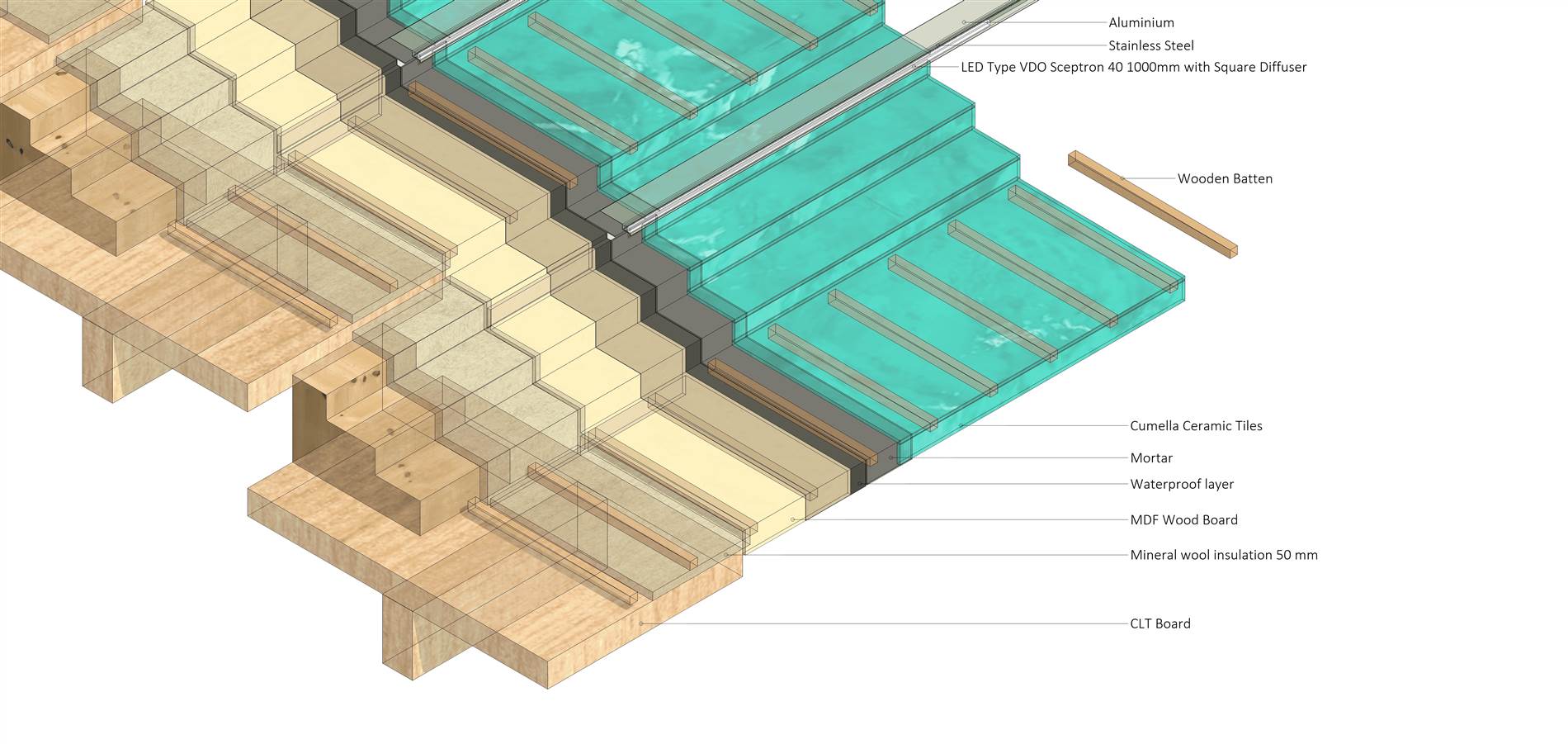

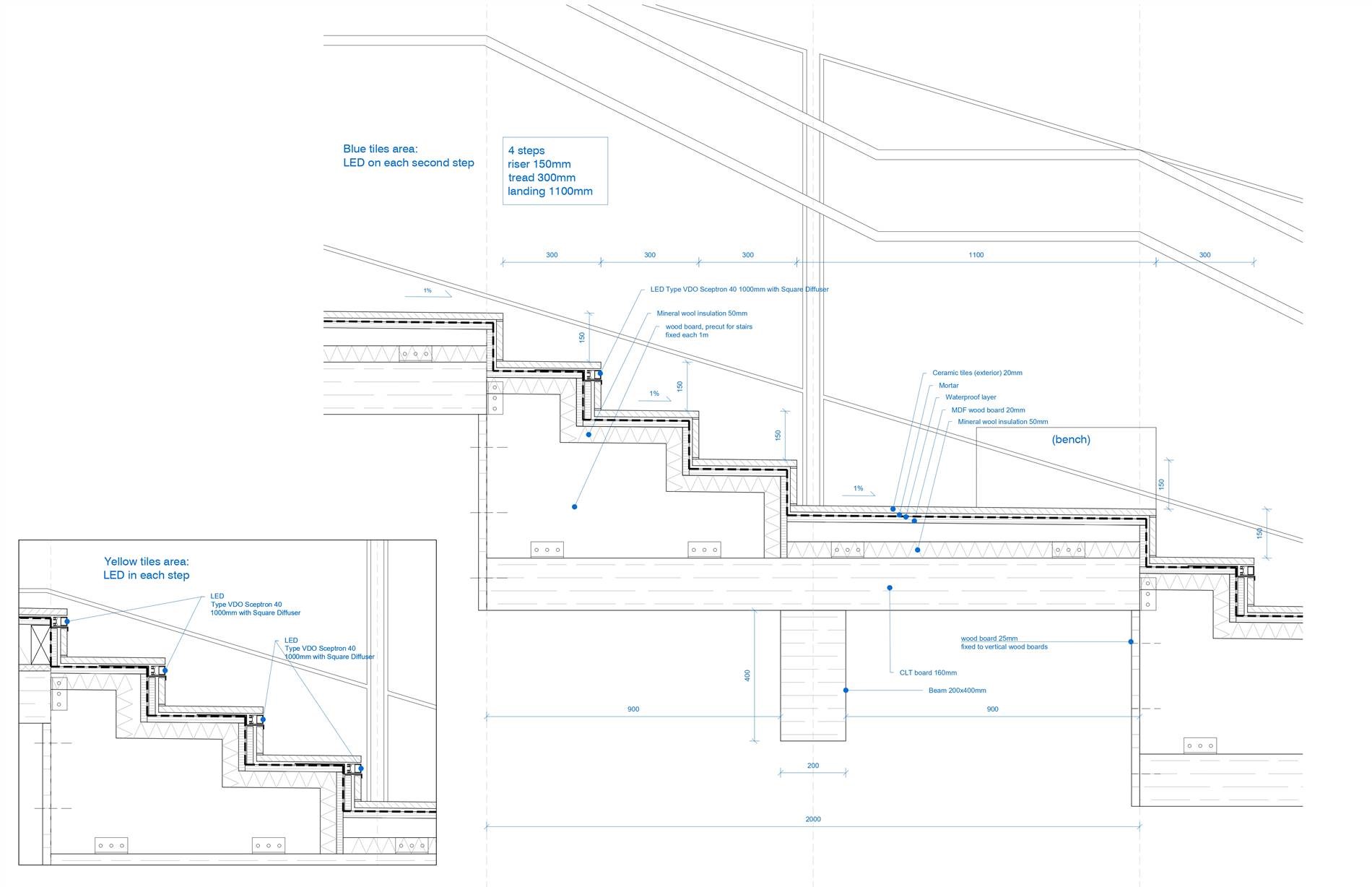

Luego, desde España hemos llevado bastantes materiales que apoyaban la narrativa del pabellón. El Gravity Wave, este panel de plástico reciclado de redes marinas que desarrolla una start up en Valencia, estaba ya metido en el concurso, porque aborda desde el diseño la gestión de los océanos, que era el tema del pabellón. Y también Honext, un panel de fibras recicladas, y, por supuesto, la cerámica Cumella, el mobiliario de Ondarreta y las lámparas, espectaculares, de LZF, todo de producción española con una importante carga de artesanía.

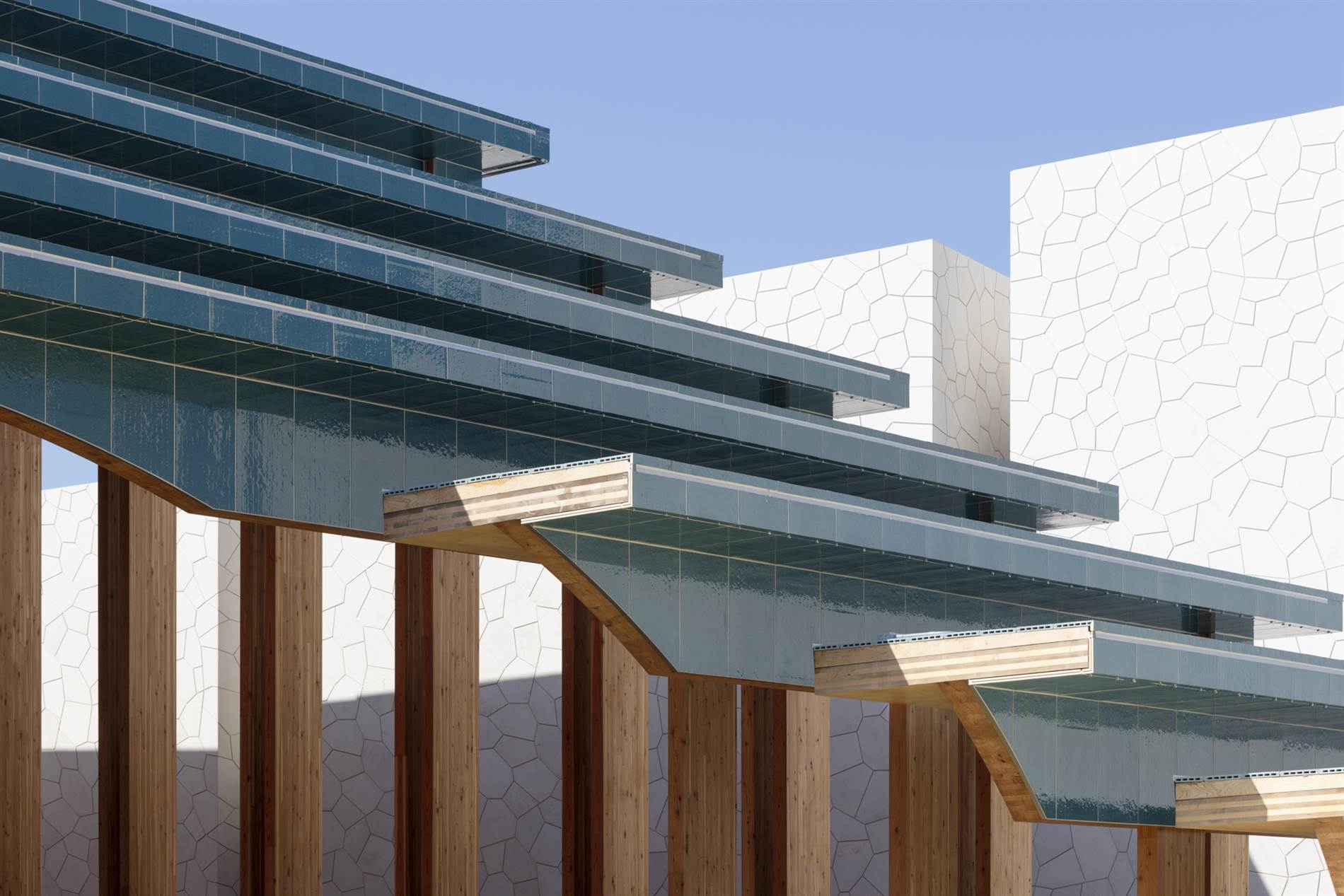

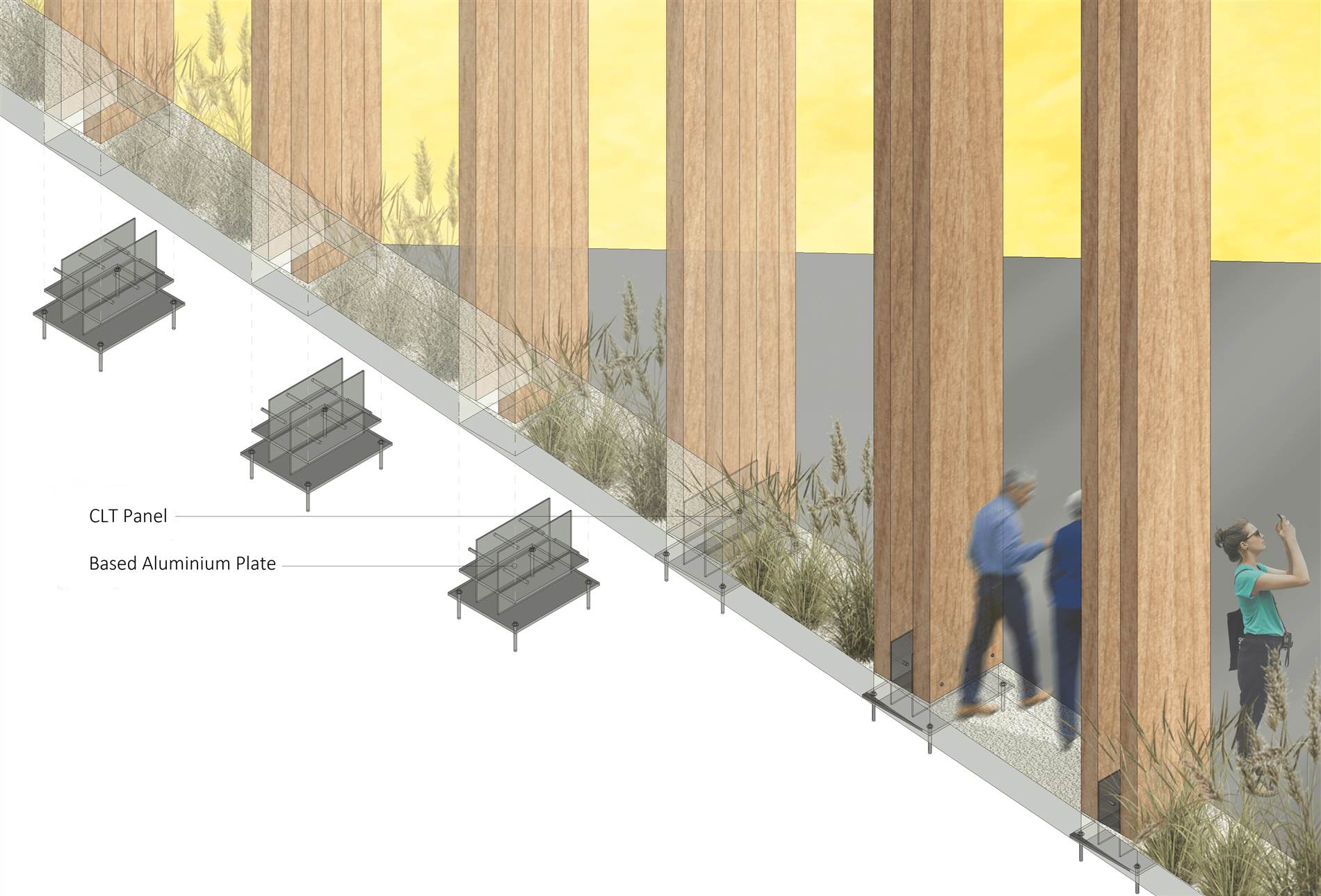

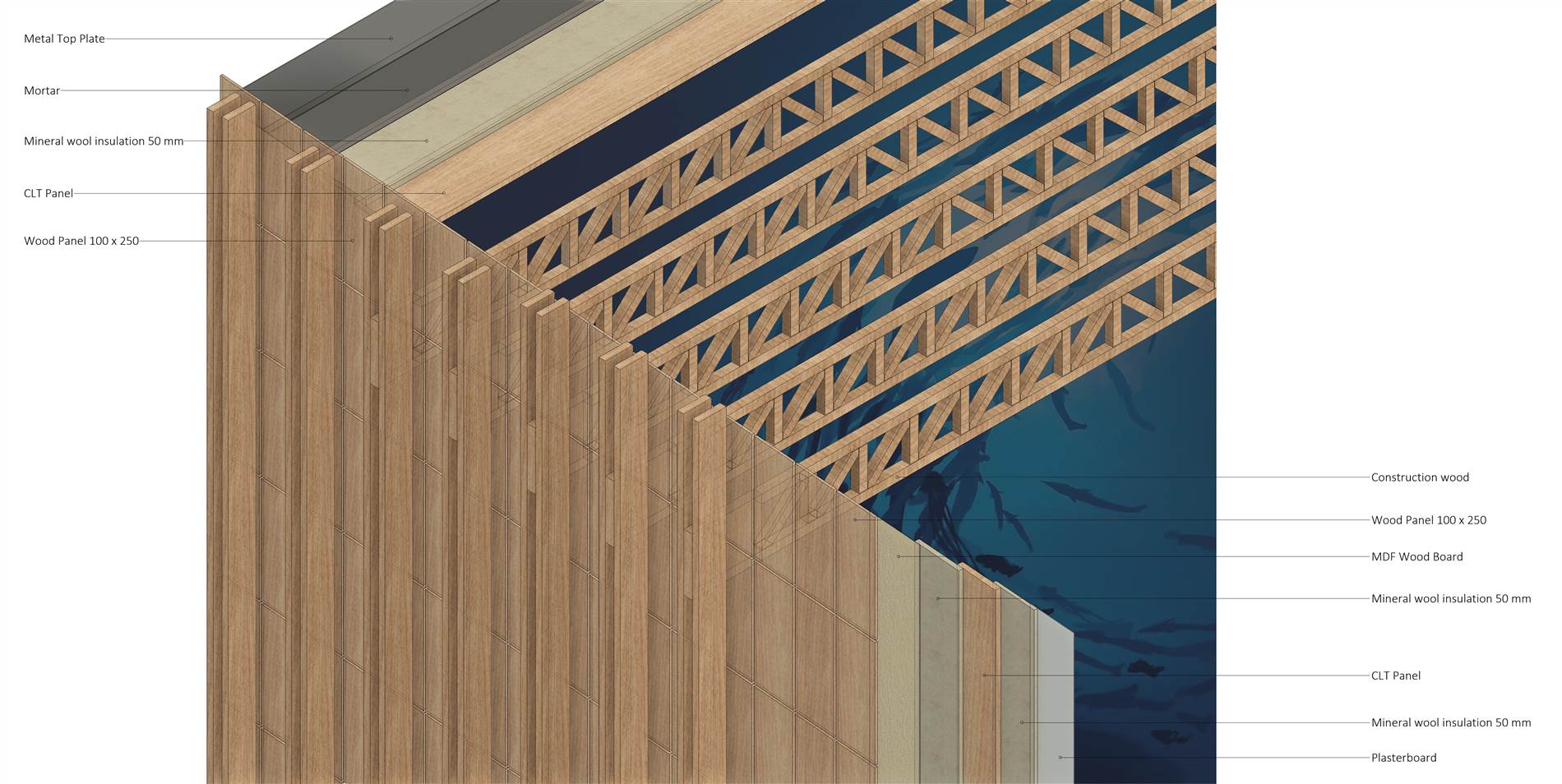

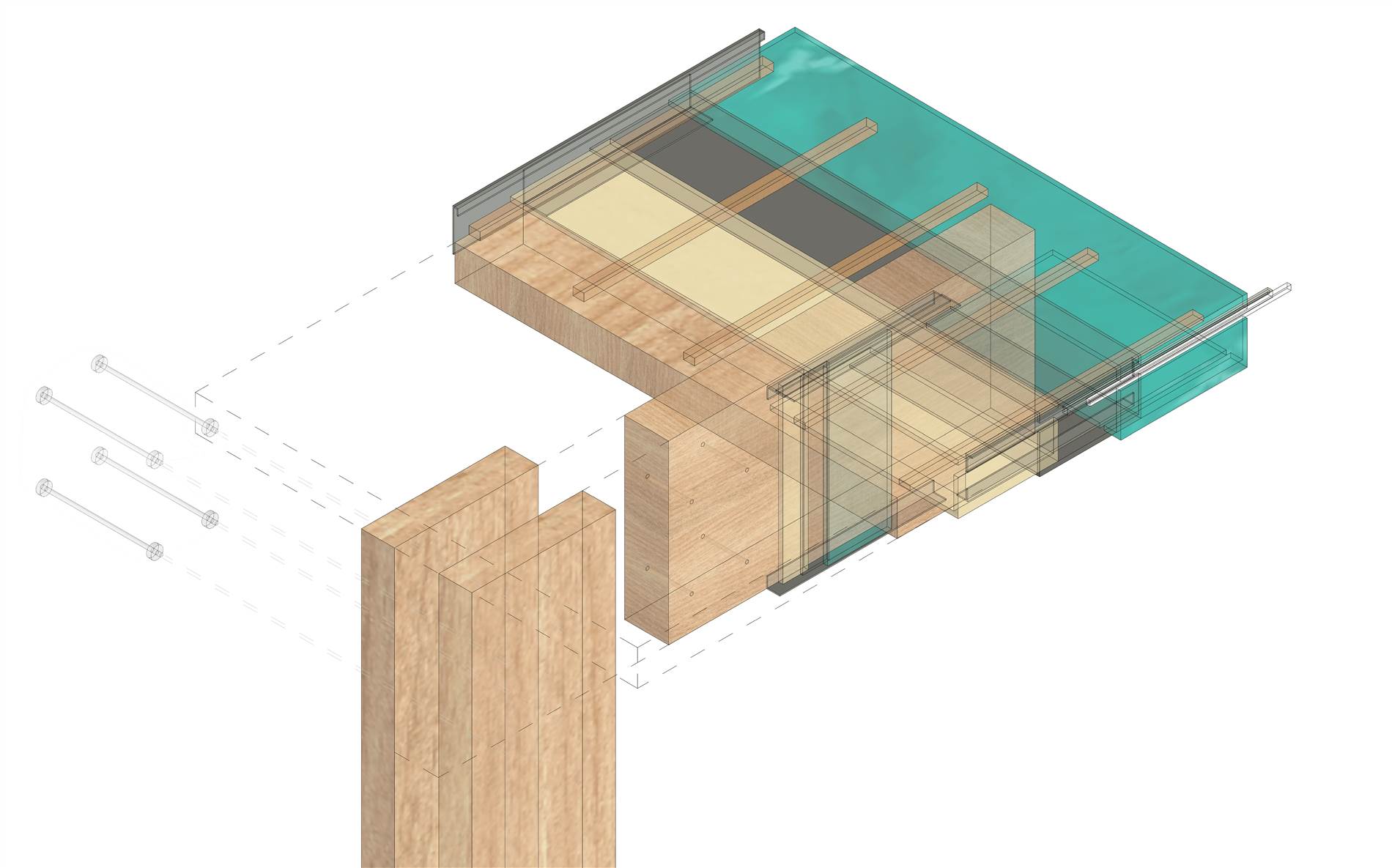

El sistema de construcción utiliza materiales naturales y de origen local, como madera de cedro rojo japonés, con juntas simples ensambladas en seco y atornilladas. La estructura es una secuencia de pórticos con dobles pilares en cada extremo y vigas en forma de T, que se repiten hasta cuarenta veces a diferentes alturas para dar forma a los sucesivos volúmenes interiores del pabellón.

Fotografía: @archexist.

La fachada se compone de elementos modulares repetidos que se pueden montar y desmontar sin herramientas especializadas, lo que reduce tanto la mano de obra como el uso de recursos.

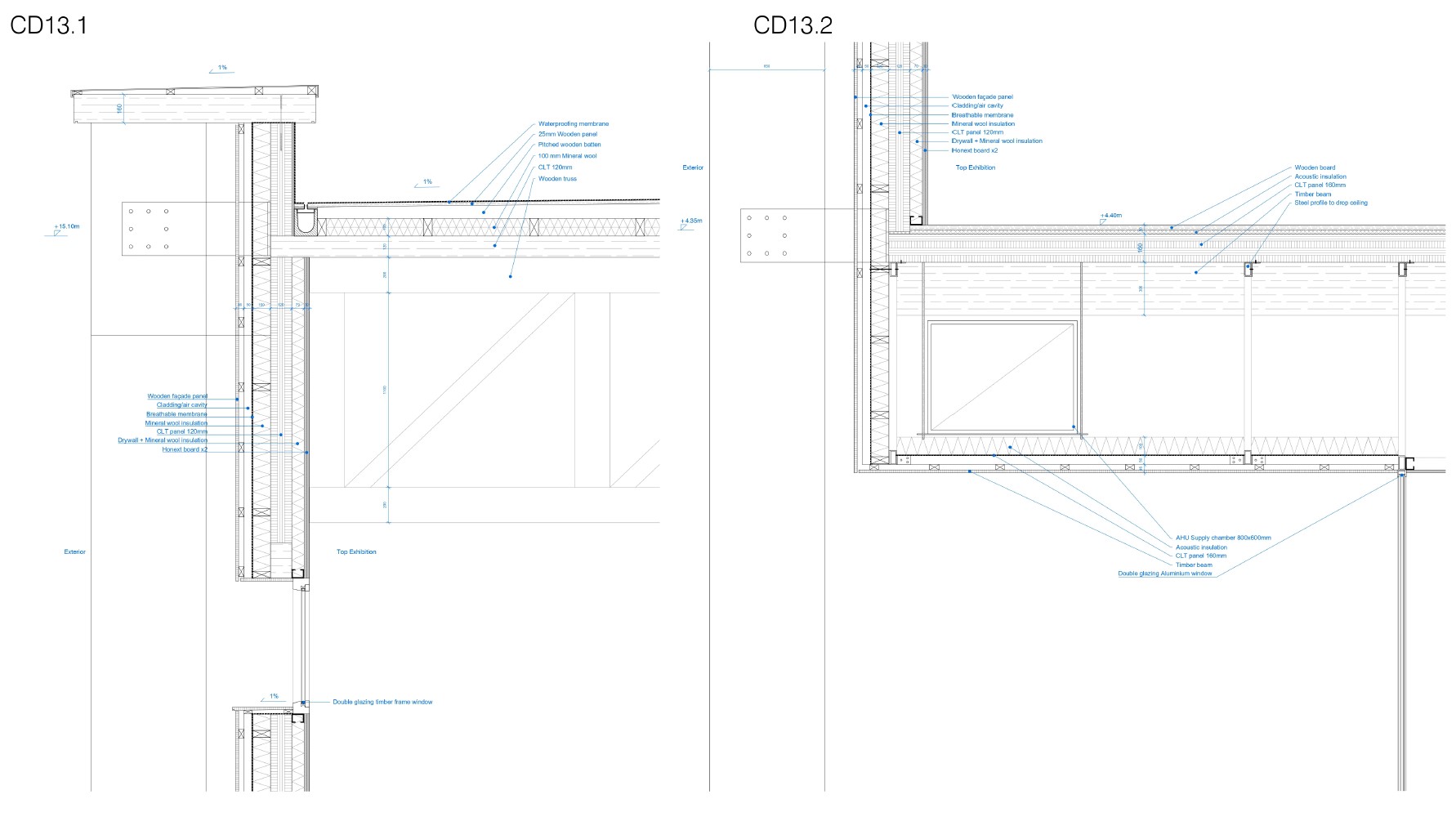

Detalle de secciones constructivas del cerramiento del Pabellón con tableros de madera atornillados a una subestructura de perfiles de madera que forma una cámara ventilada. Ver plano ampliado.

Todos los componentes del pabellón están pensados para su reutilización posterior. Sólo el pavimento cerámico está fijado con mortero, muy ligero, que facilita la posterior recuperación de las piezas.

Detalles de sección constructiva de la escalinata de pavimento de placas cerámicas y de la estructura de vigas T que soportan el conjunto. Ver plano ampliado.

Fotografía: @archexist.

T.: Y al ser una construcción planteada ya como desmontable, ¿había que tener en cuenta aspectos que normalmente no se suelen tener, en la cimentación o en las uniones de los elementos de estructura, forjados y cerramientos?

N. M.: Es que todo está pensado para ser desmontable. El requerimiento de la organización es que hay que dejar la isla como estaba antes de la Expo, aunque parece que el anillo finalmente se va a quedar. Entonces, todo está pensado desde el primer momento para ser desmontable. Las uniones de la estructura son todas atornilladas. Toda la madera, y todas las uniones de acero pueden volver a la industria, que ese era nuestro objetivo, generar el mínimo de escombros, y así va a casi en un 90%. ¿Qué no se puede? La cimentación. En concurso planteamos con la ingeniería con la que trabajamos una cimentación en base a elementos prefabricados, pero las piezas prefabricadas de aquí y de allí no son las mismas, y nos encontramos un terreno muchísimo peor de lo esperado. El terreno no aguantaba el peso del edificio, por muy ligero que fuera, y al final se ha resuelto con un gran vaso de hormigón metido en el terreno que flota para soportar el edificio. Fue un cambio muy radical y nos costó mucho aceptarlo porque íbamos a tener algo de demolición, pero no quedaba otra. Nos dieron un dato bastante impactante: desde que empezáramos la obra hasta que terminara la Expo, el suelo de la isla podría haber bajado entre 70 y 90 centímetros. El mayor esfuerzo de la ingeniería japonesa contratada era, primero, conseguir que el edificio fuera lo más ligero posible y, segundo, que flotara para que, pasara lo que pasara al terreno, el edificio se mantuviera inalterado.

T.: Y suponemos que también está muy medido todo para posibles movimientos sísmicos.

N. M.: Sí. La estructura está dimensionada teniendo muy en cuenta el sismo. El mismo edificio construido en España pesaría menos, fuera de las zonas más extremas de sismo. No estás acostumbrado a trabajar con unos dimensionados así, pero allí lo tiene muy asumido porque Japón está conectado con la falla de Kamchatka, ahora tan nombrada por el terremoto en Rusia.

Corrientes que unen.

T.: ¿Y cómo ha sido la resolución de contenido y continente? ¿Se determinan primero necesidades espaciales o se decide primero el espacio al que luego el contenido se debe adaptar?

Fernando Muñoz: En realidad, lo primero de todo es el contenido, mucho antes que el contenedor, porque es lo único que está claro en el briefing. El motor generador de todo el proceso creativo, ya sea el edificio o la parte expositiva, venía dado y era el océano. En este sentido, hemos querido dar una respuesta clara y directa a la petición del briefing: el edificio es el océano. Así de sencillo. En el proceso, como había tan poco tiempo, definimos una rutina interesante y es que arquitectura y el contenido se empezaron a trabajar en paralelo y nos reuníamos muy a menudo para compartir hallazgos. Hubo un período en el cual nuestro papel era más teórico; estábamos investigando la narrativa que sustentaría todo, porque lo que pedían obligatoriamente era que contenido y contenedor estuviesen bajo una misma directriz y hablasen un mismo lenguaje.

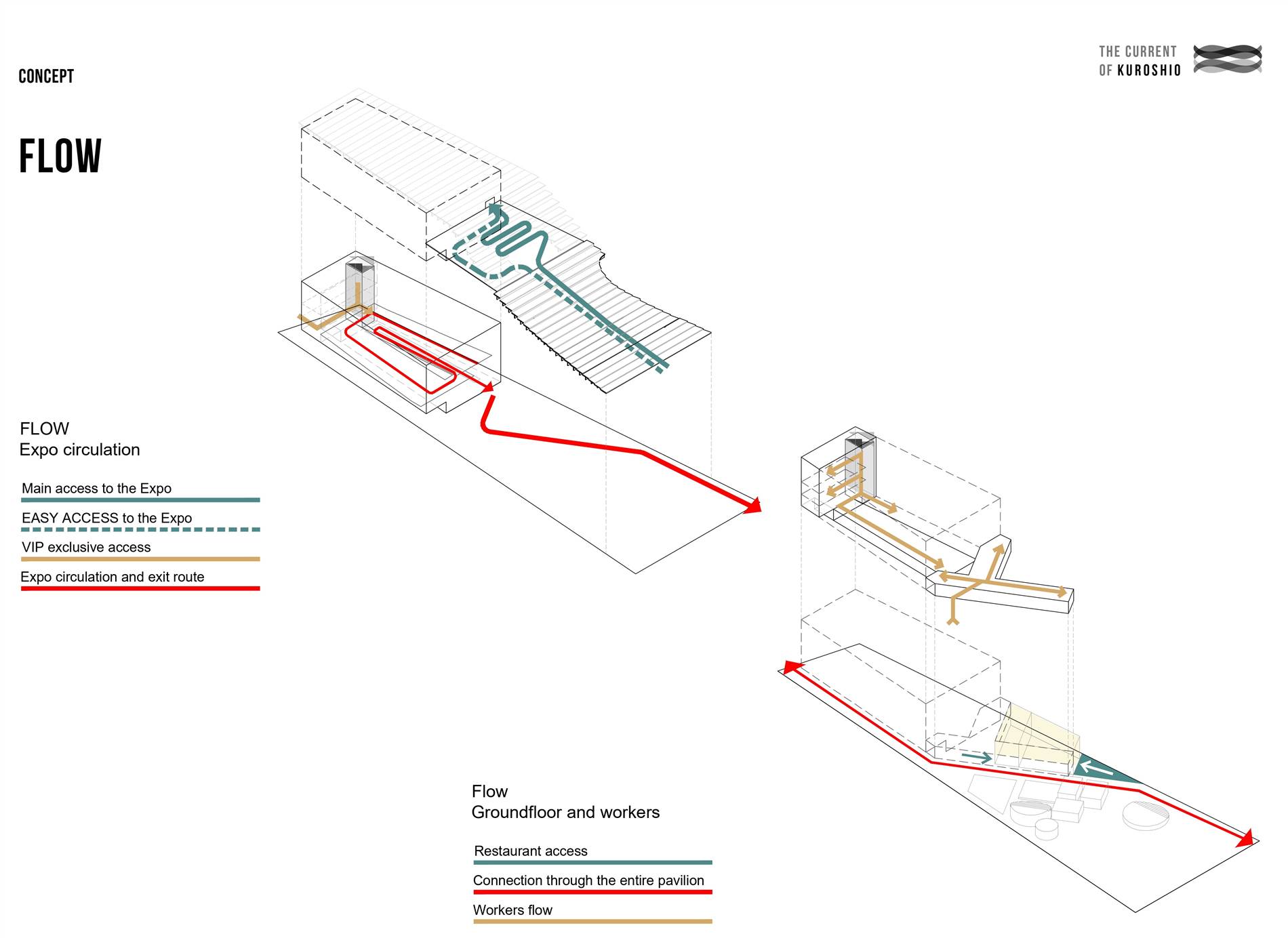

Diagramas de circulación.

Los tres espacios conceptuales que definen el panellón: La Plaza del Sol; Corrientes que unen; Greetings from Spain.

En este sentido, trabajamos bastante tiempo en encontrar las claves del discurso, y una vez que se encontraron, hubo un momento importante de proyecto en el que el edificio ya había avanzado y, al compartir la parte narrativa con la arquitectura, se pudo dar el último paso de formalización. Nosotros éramos conscientes del tipo de espacio que necesitábamos, que no queríamos que fuera horizontal sino tuviese un cierto elemento de movimiento que reflejara el del oceáno. Esto a su vez coincidió con que el edificio estaba proponiendo un acceso en ascensión, y fue maravilloso ese momento de encuentro de los dos proyectos: el edificio proponía entrar hacia arriba y la exposición, autónomamente, proponía un desarrollo descendente.

El recorrido sucedió naturalmente sin que tuviéramos la más mínima discusión, y creo que esto tiene que ver con que la narrativa ha estado siempre presente en el proceso.

T.: Claro, porque esa narrativa provoca un esquema casi de circulación.

N. M.: Sí, el recorrido es primero ascendente por la escalera hasta llegar a la plaza de acceso a la exposición. Entras en la exposición que hace dos bucles hacia abajo hasta llegar otra vez a la cota cero donde suceden los programas públicos: café, restaurante, etcétera, y ya sales a la calle.

F. M.: Y a su vez, esa entrada de abajo es la segunda alternativa para entrar, si se necesita usar el ascensor, por ejemplo, Hay una circulación que tiene esa doble hélice.

T.: Y a nivel de instalaciones o necesidades tecnológicas, el contenido también implica previsiones especiales.

F. M.: Para que os hagáis una idea, la caja de exposiciones lleva su propio proyecto de ingeniería en paralelo al proyecto de ingeniería del edificio, pero todo tiene que estar coordinado, porque hay puntos en los que la exposición conecta con el edificio, como la iluminación de la fachada que pertenece al contenido, porque tiene una serie de escenas, pero está fuera del edificio y la tecnología de la exposición está dentro. La parte de ingeniería en este proyecto ha sido brutal. Se requirieron muchos meses de trabajo de desarrollo de planos para que cada cosa esté donde tienen que estar, porque cualquier desvío de un elemento sería un desastre. Pongo un ejemplo: la corriente del océano son ciento veinte metros lineales de pantalla en distintos ángulos y con distintas inclinaciones, compuesta por veinticinco proyectores sincronizados y que a su vez tienen blending para que la transición de uno a otro no se note.

N. M.: Creo que para facilitar esta complejidad ha ayudado mucho la definición de la arquitectura del espacio de la exposición. Nuestra labor era garantizar que ese espacio va a existir para poder organizar toda la complejidad de la exposición, aunque siempre había sorpresas como a la hora de obtener la licencia que ha habido que tener en cuenta una puerta más de evacuación, lo que suponía modificar el trabajo de precisión milimétrica que llevaba semanas, meses, haciendo el equipo de Fernando.

Fotografía: @archexist.

Fotografía: @archexist.

Fotografía: @archexist.

Fotografía: @archexist.

F. M.: Aun así, lo que nos gusta del resultado es que es un pabellón con mucha tecnología en la que todo parece sencillo.

T.: Y para parecer sencillo tienes que ir depurando las soluciones, tenerlo todo previsto, ¿es posible ese control total desde el comienzo hasta el final de la obra?

F. M.: En principio, sí. Hay líneas de intervención de primer orden y de segundo. Hay unas que son sagradas y hay otras que han ido sufriendo adaptaciones en el proceso, porque la realidad es que, en paralelo a todo este proceso arquitectónico ha que encajar la relación con agentes externos. Al final, algún cambio ha habido, pero la idea global no ha sufrido daños en ningún momento.

T.: Y, además de la problemática habitual de un montaje expositivo complejo, había que coordinar cómo encajar las exigencias de instalaciones habituales en un edificio, como la climatización, ascensores, maquinaria que puede ser ruidosa.

N. M.: En efecto, y para eso hubo muchísimas reuniones durante el desarrollo del proyecto de ejecución, pero muchísimas. Hemos tenido dos fases del proyecto que han durado lo mismo: el desarrollo del proyecto y la ejecución de la obra. La obra se ha hecho en nueve meses y el proyecto, en nueve meses. Era muy importante mantener a Fernando y su equipo al tanto de estas cuestiones de instalaciones porque todo el paquete de conducciones que requiere la tecnología que aportan tiene que quedar integrado en la arquitectura.

F. M.: Y para complicar un poco más esta conexión entre contenido y arquitectura, está el reto de que el quisimos incorporar el clima a la narrativa. El interior de la exposición está dividido en dos espacios. Hay un espacio que está pensado para dar la sensación al visitante de que está buceando. Es un espacio profundo y, por lo tanto, voluntariamente frío, es decir, con una temperatura por debajo de la temperatura de confort. Había que sentir una cierta sensación de frío. Y de ahí pasas a un espacio que es el sol, en el que teníamos que manipular la temperatura al contrario, un poco por encima de la temperatura de confort, para que el cuerpo entendiese que sales a la superficie, aunque estemos en un interior. Con lo cual, hubo dos sistemas de clima independientes, con condiciones arquitectónicas muy diferentes, porque un espacio era más vertical y el otro más horizontal.

Fotografía: @archexist.

Fotografía: @archexist.

N. M.: Y súmale unas condiciones normativas muy diferentes a las que nosotros conocemos.

T.: ¿Y cómo es la relación con la constructora japonesa, con los equipos técnicos? ¿Hay algún interlocutor especializado en Acción Cultural Española?

N. M.: Los equipos son enormes. Hay un project manager especializado en Exposiciones Universales o Internacionales que contrata Acción Cultural. Ese project manager tiene funciones muy concretas, entre ellas facilitar la conexión con la constructora. Nosotros hemos contratado un project manager propio en Japón, que se encargaba de la relación entre nosotros y las ingenierías locales. Las ingenierías locales no son solo instalaciones y estructuras, sino que también gestionan una parte muy importante que es la consecución de la licencia. No sé si es porque para nosotros es el primer proyecto de este nivel de complejidad en términos de cantidad de equipo, pero hay muchísimos filtros, muchos niveles de coordinación diferentes.

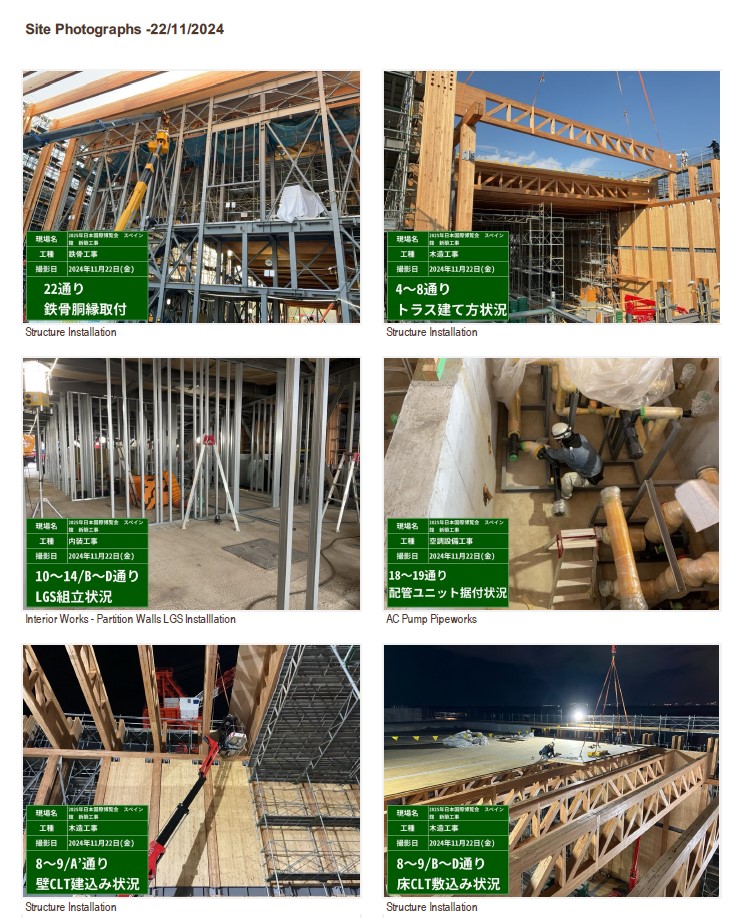

Captura de un fragmento del informe diario de la obra.

T.: ¿Y cómo era la dirección de obra?

N. M.: Hemos ido a Japón aproximadamente una vez cada mes y medio o dos meses. Mientras tanto, hemos tenido reuniones semanales y algo increíble: un reporte diario en PDF. Esto dice mucho de la manera de construir en Japón, porque hay un planning que se cumple, y es un planning diario, con las fotos correspondientes, que ha documentado todo el proceso, desde los primeros días, cuando se trabajaba ocho horas, hasta el final cuando se trabajaba veinticuatro, porque se ha trabajado día y noche en el último mes y medio. Esto es de las cosas más bonitas que han pasado en esta obra: la cantidad de información que hemos recibido y que nos ha permitido dirigir la obra desde aquí.

T.: ¿Y la instalación del contenido, de todos los elementos de proyección, se llevaron desde aquí?

F. M.: Sí. Hay una cosa que también fue una de esas cosas que sucedió por azar y que nos ha permitido reaccionar mejor: la empresa que hacía toda la instalación de la tecnología era española, con lo cual, pudimos hacer pruebas de proyecciones en situaciones reales y al llegar allí teníamos mucho trabajo avanzado. Es complicado, porque el tono final del audiovisual no se puede resolver en pantalla. Hay ajustes de velocidades, contrastes, colorimetría, que se tiene que resolver in situ. Como pudimos adelantar el trabajo un poco aquí, tuvimos algo más de tiempo para gestionar el montaje. Gracias a la figura de estos project managers que hacían de puente entre ambas empresas, se ha podido coordinar esta locura de oficios.

Fotografía: @archexist.

T.: Y, como ha sido pensado para desmontarse, ¿hay alguna posibilidad de que vuelva a levantarse en otra localización?

N. M.: Es muy difícil. En España seguro que no, pero está habiendo conversaciones sobre una posible cesión a Japón. Quedan dos meses y medio de Expo y no hay nada decidido.

T.: Estaremos atentos.

Ficha técnica Pabellón España Osaka 2025

Cliente: Acción Cultural Española - AC/E.

Autoría: EXTUDIO, ENORME Studio y Smart & Green Design.

Arquitectos: Néstor Montenegro, Rocío Pina, Carmelo Rodríguez y Fernando Muñoz. Equipo de arquitectura: Víctor Criado, Alba Fernández, Lucía García, Diego García, Alba Gómez, Aureliana Rizzo, Alexis Rodríguez, Paula Rodríguez, Marion Roth y Eva Stamatiou.

Contenidos y comisariado: Miguel Ángel Delgado, Eva Villaver, Blanca de la Torre y Cristina Arribas.

Dirección creativa audiovisual y diseño iluminación fachada: Cynthia González.

Coordinación audiovisual: Marta Pita y Víctor Cid.

Museografía y diseño gráfico: Fernando Muñoz , Amaya Lausín, John López e Inés Vila.

Gestión de residuos: Cocircular.

Arquitecto local: Front Office Tokyo, Frank La Riviere y Han Sekkei.

Gestión de proyecto: Beyond Limits.

Contratista: Murakami GC y BGL.

Madera: Saito Mozukai

Estructura de acero: Kyouei Industry Co. Ltd.

Revestimiento cerámico: Cerèmica Cumella

Acabado interior: Gravity Wave panel; Honext.

Mobiliario: Ondarreta

Iluminación: Panasonic; KOIZUMI; ENDO; DAIKO; LZF; iGuzzini; Oliva Iluminación; SANTA & COLE; INGO MAURER; ODELIC; TOSHIBA

Fotografías: Arch-Exist

Editado por:

Redacción .. Tectónica

Publicado: Aug 11, 2025