Carlos Pastor Santa María dirige el estudio Arquitectos Colaboradores que resuelve con el diseño de una estructura lo menos invasiva posible un invernadero que permita los cuidados específicos de una agricultura orgánica.

El proyecto aparece como parte de un manifiesto contra la pérdida de suelo productivo en Lurín, el último valle de Lima, amenazado por la urbanización desmedida. En respuesta a esta amenaza, se propone una infraestructura para cubrir 3000m2, desmontable y modular, diseñada para llegar al lugar, operar el tiempo necesario y luego desarmarse, dejando el terreno intacto. Este diseño innovador y flexible protege el suelo, permitiendo su uso sostenible y asegurando su productividad a largo plazo. Al ofrecer una solución adaptable a diferentes contextos, el proyecto promueve un desarrollo equilibrado y en armonía con el medio ambiente, generando futuros posibles para un suelo que es productivo y debe permanecer así.

Fotografía: Carlos Pastor Santa María.

Invernadero Costero

El Invernadero Costero nació en 2021 como una alternativa para una empresa dedicada a los fertilizantes orgánicos que decidió expandirse hacia el cultivo de hortalizas y derivados. El proyecto de carácter multidisciplinar, conjuga la experiencia del personal de la empresa en ingeniería agrónoma y la experimentación desde la arquitectura, logrando un diseño estético, funcional y sostenible. El proyecto no solo busca optimizar la producción agrícola en condiciones costeras, sino que también se esfuerza por integrar prácticas ecológicas que minimicen el impacto ambiental. El diseño del invernadero incorpora tecnologías avanzadas para la gestión eficiente del agua y la energía, al tiempo que crea un espacio adaptable a diferentes cultivos.

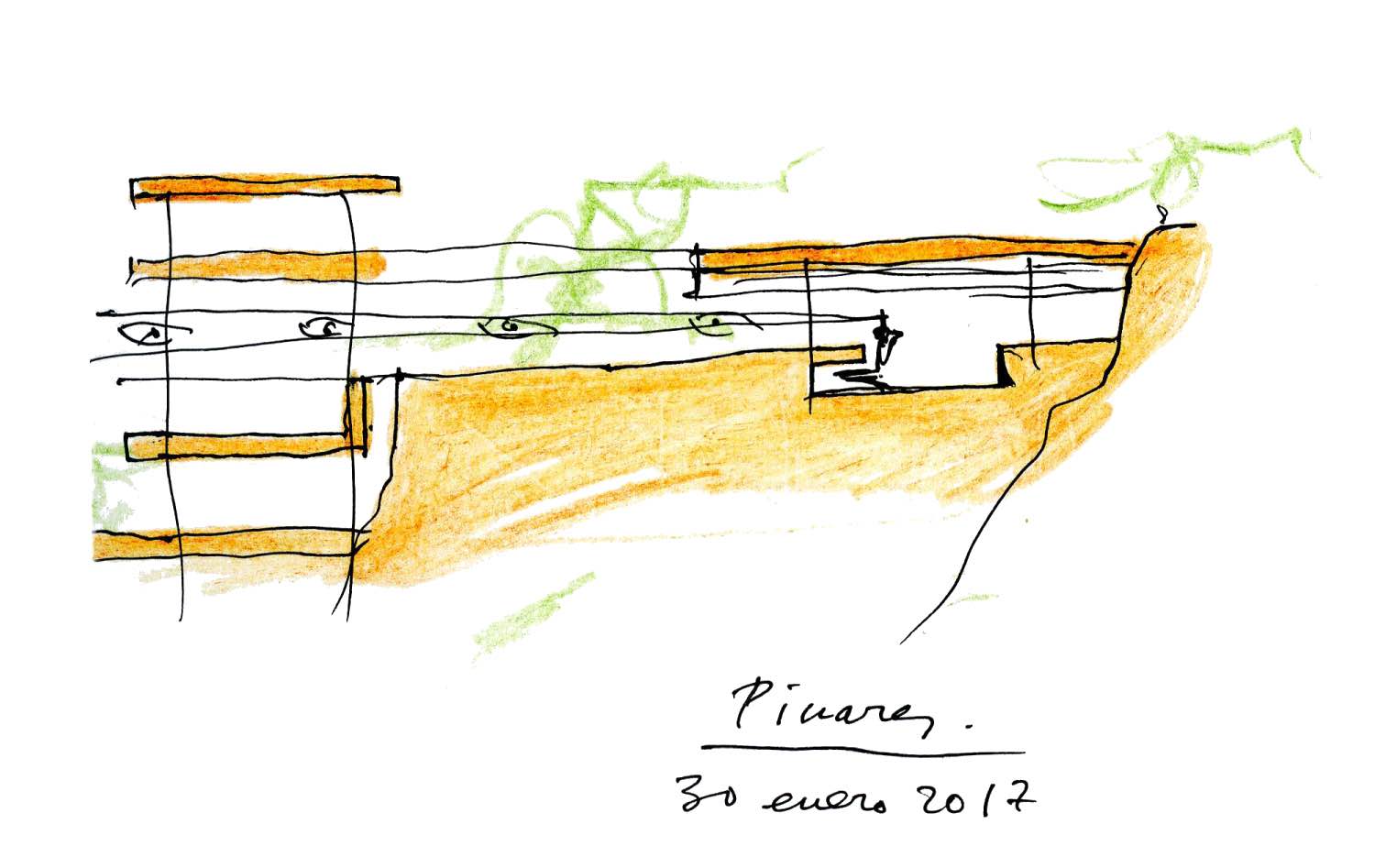

Plano de situación.

Fotografía con dron en el proceso de montaje del invernadero. Fotografía: Carlos Pastor Santa María.

El proyecto desde su contexto

En el Perú, la agricultura ha sido y continúa siendo una de las actividades económicas más importantes y fundamentales para el desarrollo del país. Con una población de más de 33 millones de habitantes, la producción agrícola nacional es esencial para el abastecimiento diario de alimentos, lo que subraya la relevancia de este sector. La variada topografía peruana da lugar a una impresionante diversidad de microclimas a lo largo de los diferentes pisos altitudinales.

Dentro de esta diversidad geográfica, los valles costeros del Perú sobresalen como regiones particularmente fértiles y productivas. Estos valles, situados entre el desierto y la cordillera, cuentan con suelos ricos y acceso a fuentes de agua provenientes de los ríos que descienden de los Andes.

Vista parcial de la parte baja del Valle de Lurin. Al fondo Pacahacamac. Fotografía: M. Jimenez en vallepachamac.com.

En Lima, la capital del Perú, confluyen tres ríos: Chillón, Rímac y Lurín. Los dos primeros, junto con sus valles, han sido afectados por la contaminación y la expansión urbana, lo que ha provocado la pérdida de suelo productivo. En este contexto, el Valle de Lurín se concibe como “la última despensa de Lima”. Es un suelo productivo donde se cultivan productos para el autoconsumo de los más de 10 millones de habitantes de la capital, así como para la exportación.

Sin embargo, hoy en día, el valle atraviesa un proceso de urbanización e industrialización que presenta condiciones que ponen en riesgo su carácter agrícola y los ecosistemas presentes. Por un lado, la creciente agroindustria de cultivo intensivo amenazan el suelo fértil debido al monocultivo y al uso excesivo de pesticidas y fertilizantes químicos, lo que contamina el suelo y, a largo plazo, disminuye o anula su capacidad productiva. Esta situación es aprovechada por las inmobiliarias, que especulan con el precio y la compra de terrenos, urbanizando zonas que son agrícolas y que no deberían dejar de serlo.

Por otro lado, el valle es atravesado por la antigua y la nueva carretera Panamericana Sur, una vía principal que ha generado la proliferación de negocios de carácter industrial a lo largo de ambas orillas. Esto ha aumentado el flujo de creando nuevas formas de activar economías utilizando materiales industrializados y no industrializados extraídos del lugar.

En este escenario, se presenta una disyuntiva crucial entre la economía, la salud y el futuro del Valle de Lurín. Siendo el último valle de Lima, enfrenta un proceso de urbanización que parece inevitable. Ante esta realidad, surge la pregunta: ¿cómo se puede diseñar una transición para este valle sin comprometer el porcentaje de suelo productivo que aún queda? ¿Es posible desarrollar un tipo de arquitectura que permita resolver de manera eficiente este desafío sin atentar contra el suelo?

En este contexto, la producción de alimentos orgánicos se vuelve no solo necesaria, sino también urgente. Esta forma de producción se optimiza mediante prácticas pasivas y menos agresivas para el suelo, utilizando fertilizantes orgánicos y estrategias que protegen los cultivos sin recurrir a químicos que puedan dañar tanto las plantas como el suelo. Estas prácticas no solo protegen el entorno natural, sino que también aseguran la salud de los consumidores y promueven una agricultura sostenible capaz de enfrentar los desafíos actuales y futuros.

Fotografía: Carlos Pastor Santa María.

Estrategias de diseño

Las soluciones convencionales para invernaderos en la zona utilizan pies derechos de madera que se repiten cada 3 metros, sustentando luces cortas y cimentaciones que pueden ocupar hasta el 20% del área techada. Esto reduce el porcentaje de suelo cultivable y, además de convertirse en obstáculos permanentes, dificultando el acceso de los tractores para la remoción y oxigenación del suelo.

Desde el lugar, el terreno a techar no es propio, sino arrendado. Por lo tanto, surge la cuestión de cómo generar una infraestructura sobre un suelo productivo de manera consciente, sin alterarlo, con la posibilidad de desmontarla para volver a usarla, dejando el suelo en las mismas condiciones en que se encontró.

Bajo estas premisas nace el Invernadero Costero, un sistema modular, que concibe una estructura ligera, prefabricada y desmontable para techar 3000m², sin apoyos internos, para un aprovechamiento máximo de los metros cuadrados para el cultivo de alimentos. El proyecto, se orienta en dirección este-oeste, para el aprovechamiento máximo de los rayos del sol generando así el efecto invernadero.

Estrategías de diseño.

Estrategías de diseño.

Se conciben tres zonas principales. La planta libre presenta un área de 2100 m² destinada al cultivo de hortalizas. Los subespacios perimetrales no son residuales; pueden tener diversos usos según se requiera, así el proyecto puede adaptarse para crear nuevos subespacios según las necesidades. En este invernadero, se aprovechan estas áreas para el cultivo de plantas aromáticas y otras que repelen ciertas plagas, fomentando la asociación y reciprocidad entre cultivos. También se generan espacios para la preparación de almácigos y el almacenamiento de herramientas. Se proponen 2 ingresos con una circulación mayor que atraviesa el proyecto de manera transversal en su eje central, y circulaciones menores de manera longitudinal, que acompañan a los cultivos y permiten el paso de carritos recolectores para la cosecha manual. Además, se incluye un área previa al ingreso que funciona como esclusa para la esterilización del personal, manteniendo el interior libre de agentes contaminantes externos.

Planta.

Sección longitudinal. Ver pdf.

Sección transversal. Ver pdf.

El sistema se sustenta estructuralmente, a partir de la concepción de un pórtico no convencional, desarrollado con un sistema de vigas postensadas de cable de acero, ofreciendo 30 metros de luz. Las vigas se tensan en los extremos a través de piezas en forma de "Y" integradas a diagonales de acero galvanizado de dos pulgadas de diámetro, que se elevan a seis metros del suelo y se unen lateralmente como una viga Warren.

Esquema modular.

Estas diagonales, a su vez, sirven de soporte para un segundo sistema de vigas, denominadas vigas de tutorado, que tienen la función de sostener el tutorado para el crecimiento vertical de las plantas. Las vigas, se ajustan mediante eslingas que traccionan tanto las vigas como las diagonales, transmitiendo las cargas al suelo y estableciendo el módulo inicial del pórtico tensado. Finalmente, la repetición de los pórticos en paralelo permite su articulación, mediante vigas post – tensadas de menor dimensión, generando un gran tejido estructural.

Detalle sección longitudinal. Ver pdf.

Detalle unión de diagonales y cimentación. Ver pdf.

La cimentación de las diagonales se realiza con dados prefabricados de concreto de 25 x 25 x 25 cm, con la misma pieza “Y” para la recepción de las diagonales. Esto minimiza la intervención en el suelo y evitando vaciar material directamente en él, lo que previene la contaminación. Por otro lado, la eslinga se conecta al suelo mediante estacas clavadas, lo que reduce el tiempo de montaje del proyecto al requerir menos excavaciones (que, en el caso de las diagonales, son de solo 25 cm de profundidad).

Planta del módulo.

Detalle extremo de módulo. Ver pdf.

El sistema se completa con un revestimiento integral de malla contra insectos áfidos, estrategia que proporciona un aislamiento integral brindando soporte a la producción libre de pesticidas. Además, este cerramiento crea subespacios entre las eslingas y los pórticos, que se utilizan para la preparación de almácigos y el almacenamiento de herramientas. Por último, es importante mencionar que gracias a la concepción de la planta libre y al tipo de cerramiento, el sistema permite el ingreso y salida de tractores. Al finalizar la temporada de cosecha, estos tractores pueden ingresar al invernadero para remover la tierra, permitiendo así la oxigenación del suelo, garantizando su capacidad productiva para la siguiente temporada de siembra.

Fotografía: Carlos Pastor Santa María.

Tecnología y estudios previos

El proyecto se basa en la investigación experimental que el autor ha venido realizando durante los últimos 15 años, desarrollando una propuesta constructiva no convencional denominada Sistema Modular Arquitectónico Mecánico (Smarqmec). Este enfoque incluye tres sistemas patentados que proponen estructuras ligeras, de crecimiento modular y completamente prefabricables. En ese sentido, la propuesta sigue la misma línea investigativa, fundamentandose en diferentes aproximaciones y respuestas que surgen de la modulación del material, los elementos y el sistema integral.

Fabricación en el taller temporal. Fotografía: Carlos Pastor Santa María.

El proyecto fue desarrollado, desde la práctica de prueba y error en un taller propio, diseñado en base a la primera patente Smarqmec, Smarqmec I. Este taller fue concebido para ser itinerante: puede llegar al lugar, operar por el tiempo que sea necesario, desmontarse y trasladarse a otro sitio. Se pone en marcha a finales del 2020, en el terreno que ocuparía el futuro invernadero costero.

La compra del material se realizó en el área de comercio industrial local, lo que permitió reducir la huella de carbono y aumentar la eficiencia del proyecto mediante pruebas a escala 1:1 in situ. La estructura se basa en tubos de acero galvanizado, resistentes a climas húmedos y se utilizan en su unidad comercial de 6 metros. Se emplearon alambres de acero de 3 mm para las vigas y eslingas de poliéster de alta resistencia. Las cimentaciones se prefabricaron utilizando media bolsa de concreto para cada una, lo que también contribuye a reducir el uso de agua en un sistema que puede considerarse seco. Para el cerramiento, se utilizó malla antiáfidos, con un total de cuatro rollos de 4 metros de ancho por 100 metros de largo cada uno.

Pruebas del la estructura. Fotografía: Carlos Pastor Santa María.

Detalle de la estructura. Fotografía: Carlos Pastor Santa María.

Montaje del cerramiento. Fotografía: Carlos Pastor Santa María.

El montaje inició con la puesta en marcha de un pórtico, repitiéndose en paralelo dieciséis veces a lo largo del proyecto, articulándose mediante vigas del mismo sistema, pero de menor dimensión, generando un gran tejido estructural en reciprocidad. Seguidamente, se adiciona a los pórticos las vigas de tutorado. Una vez montada la estructura se procede a envolver el proyecto con la malla antiáfido que hará de cerramiento, construyendo las puertas, esclusas y divisiones de almácigos y almacenamientos. El montaje de la tela inicio muy temprano a las 4 de la mañana, ya que a esa hora el viento soplaba con menor fuerza y terminó a las 12 del día.

Fotografía: Carlos Pastor Santa María.

En su totalidad, el proceso se completó en una semana, con la participación activa de los distintos miembros de la empresa, fomentando la apropiación del proyecto, al cual denominaron “Casa Moche”.

Aporte del proyecto al lugar

En los valles, el control de la siembra orgánica a través de invernaderos es una práctica cada vez más común. En ese sentido toda infraestructura debe evitar un impacto negativo, especialmente cuando se busca satisfacer necesidades relacionadas con la agricultura. En contextos como el valle de lurin, el Invernadero Costero hace posible el uso del suelo, sin comprometer su capacidad productiva, garantizando que este permanezca fértil y generando futuros posibles para un terreno que es, y debe continuar siendo, productivo.

Fotografía: Carlos Pastor Santa María.

Bajo esta perspectiva, la estrategia modular y reubicable es fundamental. Este sistema concibe un módulo mínimo de 600 m² para el cultivo, que puede repetirse para generar grandes áreas cubiertas, adaptándose a las necesidades del usuario final. Es de bajo costo no afecta el terreno, no deja huella ni en su montaje ni en su desmontaje y sigue una metodología simple que permite un crecimiento flexible y un uso adecuado para el cultivo orgánico.

Fotografía: Carlos Pastor Santa María.

Finalmente, es importante resaltar que la arquitectura puede ofrecer soluciones habitables para cultivar la tierra y crear nuevas infraestructuras que se ajusten al entorno y a las necesidades productivas, optimizando el uso del terreno fértil en nuestros valles. Este sistema constructivo modular no solo satisface las necesidades de la agroindustria orgánica, sino que también puede ser una alternativa para crear espacios con grandes luces libres a bajo costo, desmontables en áreas abiertas donde es necesario que, tras su uso, no quede rastro alguno de habitabilidad.

Fotografía: Carlos Pastor Santa María.

Ficha técnica del proyecto Invernadero Costero

Oficina de arquitectura: Arquitectos Colaboradores / Carlos Pastor Santa María, dirección del proyecto; Marines Herrera Otero, arquitecta colaboradora

Promotor: FOSAC, Carlos José López Castañeda, ingeniero agrónomo.

Año finalización construcción: 2021

Superficie construida:3 000 m2

Ubicación: Pachacamác, Lima, Perú.

Fotografías: Carlos Pastor Santa María

Editado por:

Redacción .. Tectónica

Publicado: May 19, 2025